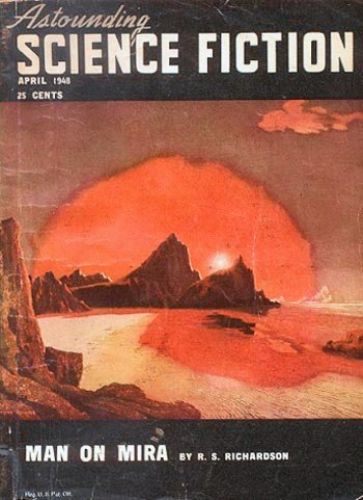

緑の世界

原作:フレドリックブラウン

ドロシーコットン

プロローグ

巨大な太陽が、青紫の空に、赤く輝いていた。茶の平原のはずれには、

茶の茂みが

点在し、赤いジャングルが始まっていた。

マクガリーは、赤いジャングルにむかって歩きはじめた。赤いジャン

グルでの

探索は、タフな仕事であり、非常に危険だった。しかし、それ

は、やりとげなければならなかった。いままでに、すでに、千個の赤い

ジャングルを探索した。これは、単に、次の1個に過ぎなかった。

「さぁ、いくぞ、ドロシー。準備は、いいかい?」と、マクガリー。

小さな5本足の生物は、肩の上で休んでいたが、なにもこたえなかっ

た。その生物は、いつもこたえなかったが、話しかける相手にはなるし、

仲間でもあった。大きさや重さは、驚くほどに、肩の上におかれた手に

似ていた。

ドロシーがやって来たのは、いつだったか。たぶん、4年前だった。

マクガリーは、ここに5年いた。1年たって、ドロシーが現われたので、

もう4年だった。ドロシーは、たぶん、やさしい方の性、つまり、女性

だった。そのわけは、肩にとまった感触が、まるで、女性の手のように、

感じられるという以外はなかったが。

「ドロシー」と、マクガリー。「危険にそなえるように!ライオンやら

タイガーが飛び出してくるからね」

マクガリーは、ソラーガンのホルスターのバックルをはずした。いつ

でもすばやく引き抜けるように、銃の台尻に手を置いた。そして、墜落

した宇宙船の機体から救い出せた武器が、弾薬を補充することなく使用

できる、ソラーガンであったことを、少なくとも一千回目にはなるが、

幸運の星に感謝した。ソラーガンは、近くの太陽から自らエネルギーを

吸い上げ、引き金を引くと、一気に放出した。このソラーガンなしでは、

マクガリーは、このクルーガー第3惑星では、おそらく1年も生き延び

られなかっただろう。

1

赤いジャングルの手前で、マクガリーは、ライオンを見つけた。地球

にいるライオンとは、もちろん、まったく違っていた。あかるい赤紫で、

ライオンがよくひそんでいる茂みの茶とは、まったく違う色なので、や

すやすと、見つけることができた。足は、8本で、関節がなく、ぞうの

鼻のように、しなやかでじょうぶだった。鳥のような、くちばしがあっ

て、頭は、うろこにおおわれていた。

マクガリーは、それを、ライオンと呼んだ。それらには、まだ、名前

がつけられていなかったから、マクガリーには、名前をつける権利があ

った。あるいは、名前があったとしても、命名者は、クルーガー第3惑

星の動植物レポートを地球に持ち帰らなかった。記録によると、かつて、

1隻だけ、マクガリーの前に、ここへ宇宙船が不時着したが、離陸する

ことはなかった。マクガリーは、その宇宙船を見つけようとしていた。

ここに来てから、5年間というもの、じゅうぶんに、計画を練って、探

索していた。

その宇宙船が見つかれば、そこに、もしも━━━まったく、もしもだ

が、マクガリーの宇宙船が不時着で破壊された電子部品が、いくつか、

こわされずに残されているかもしれないのだ。その宇宙船に、必要な電

子部品が、ちゃんと見つかれば、地球に戻れるのだ。

赤いジャングルの10歩手前で、マクガリーは、立ち止まった。さき

ほど、ライオンがひそんだ茂みに、ソラーガンをかまえた。引き金をひ

くと、明るい緑の閃光が走った。シンプルだけれど、うつくしい━━━

そう、とても、うつくしい緑。その茂みは、ライオンとともに、消失し

た。

「いまのを見たかい? ドロシー?」と、マクガリー。声に出さずに笑

った。「あれが、緑さ。きみたちの、血のような赤い惑星では、けっし

て見ることのできない色さ。宇宙でもっとも、うつくしい色だよ、ドロ

シー。緑、そう、ほとんど、すべてが、緑でおおわれた世界があるんだ。

これから、そこへ、いっしょに、行くんだよ。もうすぐね!オレは、そ

の世界から来たのさ。そこは、宇宙でもっとも、うつくしいところだよ、

ドロシー。きっと、きみも、好きになるさ」

マクガリーは、ふりかえって、茶の平原に茶の茂み、上空には、青紫

の空に、赤く輝く太陽を見渡した。たえず、赤く輝く太陽、クルーガー

は、この惑星では、けっして沈まず、昼が終わることはなかった。惑星

の同じ片側を、つねに、太陽に向けているからだ。地球の月が、つねに、

表側を地球に向けているのと同じだ。

昼もなく、夜もなかった。影の境界線を越えて、氷つくような寒さで、

生命を維持できない、夜の側に行かない限り。季節もなかった。気候は

一定で、気温も変わらず、風もなく、嵐もなかった。

「たとえ、住みにくい星であったとしても」と、マクガリーは、考えた。

何千回目か、いや、何百万回目に。「地球のような、緑があったらなぁ

━━━たまに、ソラーガンの閃光で見れる以外の、緑の世界があったら

なぁ━━━」

ここには、呼吸できる大気があり、気温も、影の境界線近くの4℃か

ら、日差しが、傾斜なしに直角に差し込む、赤い太陽の直下の32℃の

範囲で、安定していた。食料も豊富であった。長い間に、マクガリーは、

植物と動物について、食べても平気なものと、食べると体をこわすもの

の区別を、学んだ。試したもののなかには、完全に毒であるものはなか

った。

そう、すばらしい世界だった。ここでは、マクガリーは、唯一の知的

生命体であった。そして、ドロシーは、いい助手であった。なにかを話

しかけても、なにも、こたえてはくれなかったが。

ただし、緑を除いて。ああ、心の底から、マクガリーは、緑の世界を、

また、この目で見たかった。

地球。そこでは、緑が、そこらじゅうにあふれる色であり、植物の生

命が、葉緑素に支えられている、宇宙で唯一の惑星であった。地球のあ

る太陽系でさえ、他の惑星には、岩肌に緑っぽい筋以上のものは見つか

っていなかった。ごくたまに、生命体らしき痕跡が見つかっても、むり

に呼んでも、茶色っぽい緑以上のものではなかった。宇宙のどこにも、

緑を見ることさえできないのに、人間は、いかなる理由で、地球以外の

惑星に住もうなどと、したのだろうか?

マクガリーは、ためいきをついた。前は、こころのなかで考えていた

のだが、今は、大声で考えられるようになった。ドロシーに、話せるよ

うになって、休みなく、考えられようになった。ドロシーに、というの

は、肝心なことではなかったけれど。

「そうだよ、ドロシー」と、マクガリー。「住む価値のある、唯一の惑

星だよ、地球は。緑の原野。緑の草原。緑の樹木。ドロシー、そこへ戻

ることができたら、決して、離れることはしないよ。森のなかで、丸太

小屋を作ろうと思うんだ。木々のまんなかでね。あまり太い木々のとこ

ろは、だめだね。太い木々のところは、芝生が生えないからね。緑の芝

生。丸太小屋は、緑のペンキで塗ろうよ、ドロシー。地球に戻れば、緑

のペンキさえ、手に入るんだよ」

マクガリーは、また、ためいきをついて、目の前の赤いジャングルを

見た。

「なんだって? ドロシー?」と、マクガリー。ドロシーは、けっして、

話しかけてこなかったが、これは、彼女と話しているという、ゲーム━

━━こころの平静を保つためのゲーム、みたいなものであった。

「戻ったら、結婚するかって?そう、訊いたのかい?」

マクガリーは、しばらく、考えた。

「そうだな、それもありうるよ、ドロシー。あるかもしれないし、ない

かもしれない。きみの名前は、地球にいる女性からとっているんだよ。

結婚しようと思っていた、女性のね。しかし、5年というのは、長い時

間さ、ドロシー。オレは、行方不明とされているだろうし、もしかした

ら、死亡者リスト入りかもしれない。彼女が、こんなに長く、待ってい

てくれるとは、思えないな。もしも、彼女が待っていてくれたら、よろ

こんで、結婚するよ、ドロシー」

「━━━」と、ドロシー。

「もしも、彼女が待っていなかったら、どうするかって?そうだな、わ

からないな。戻る前に、そんな心配をしてもしようがないよ。そうだろ?

もちろん、緑の女性と出会ったら、いや、たんに、緑の髪をもつ女性と

出会ったら、緑の髪の毛の先まで、愛してしまうだろうな。しかし、地

球では、ほとんどすべてが緑なのに、女性だけは、緑ではないのさ!」

マクガリーは、そのことを、声に出さずに笑った。そして、ソラーガ

ンに手をおいて、ジャングルへ入っていった。赤いジャングルへ。そこ

では、ときおり、発射される、ソラーガンの閃光だけが、緑であった。

このことは、奇妙なことだったかもしれない。地球に戻れば、ソラー

ガンの閃光は、紫だった。ここの赤い太陽のしたでは、緑の閃光。しか

し、この謎解きは、まったく、シンプルなものだった。ソラーガンは、

近くの太陽から自らエネルギーを吸い上げ、引き金を引くと、一気に放

出した。このときの閃光の色は、エネルギー源となった太陽の

補色であ

った。地球の太陽は、黄なので、その補色である

、紫の閃光となり、ク

ルーガーは、赤なので、その補色である

、緑の閃光となった。もしも、

シリウスのような青なら

、橙の閃光となっただろう。

「たぶん」と、マクガリー。「このことは、きみが仲間だということに

加えて、こころの平静を保つのに、ひと役かっていると思うよ。一日に

なんどか、見ることのできる、緑の閃光。その色がどういう色だったか

を、思い出させてくれる、緑の世界。ふたたび、見たときに、目がちゃ

んと認識できるように、目のチューンアップになるのさ」

2

クルーガー第3惑星は、ジャングルのモザイクでおおわれていて、目

の前のジャングルは、その小さな1ピースにすぎなかった。このような

モザイクのピースは、数えきれないほど、何千とあった。じっさい、何

千だっただろう。クルーガー第3惑星は、地球より大きかった。しかし、

密度が、地球より低いので、重力は、それほど変わらなかった。すべて

を調べることは、一生かかっても、無理かもしれなかった。それは、わ

かってはいたが、考えないようにしていた。夜側の寒い領域に不時着し

た可能性もあったが、これも、考えないことにした。考えるようにして

いたのは、宇宙船が見つかっても、電子部品が、こわされずに残されて

いるかどうか、それらを使って、自分の宇宙船を、ふたたび、離陸させ

られるかどうかだった。

ジャングルは、一辺が、1マイル弱であった。探索のあいだ、一度、

睡眠をとり、なんどか食事をした。2頭のライオンと1頭のタイガーを

殺した。探索が終了すると、ジャングルの周りを歩いて、外側のへりに

ある大きな木々の樹皮を削って、目印にした。こうしておけば、同じジ

ャングルを、また、探索しないですむ。木々は、やわらかく、ポケット

ナイフで、赤い樹皮をはいで、ピンクのしんをむき出しにすることは、

じゃがいもの皮をむくのと、同じくらい、やさしかった。

そして、つぎは、くすんだ茶の平原を横断することだ。ソラーガンを

開いて、太陽から充電しながら、歩いた。

「今のは、見つからなかったね、ドロシー。たぶん、つぎだね。地平線

の近くにあるやつさ。たぶん、つぎは見つかるよ」

青紫の空、赤く輝く太陽、茶の平原。

「地球では、緑でおおわれた丘がつづいているんだよ、ドロシー。その

丘を、どんなに気に入ってくれるか、楽しみだな」

いつ終わるともしれない、茶の平原。

けっして変わることのない、青紫の空。

今、音がしなかったか?そんなことは、ありえなかった。今まで、そ

んなことは、なかった。しかし、マクガリーは、見上げた。そして、そ

れを、見た。

青紫の空たかく、小さな、黒い点が、動いていた。宇宙船━━━宇宙

船に、ちがいなかった。クルーガー第3惑星には、鳥はいなかった。そ

れに、鳥は、背後に、あんなジェット噴射の跡を残さない。

するべきことは、わかっていた。もしも、別の宇宙船が現われたら、

どう、信号を送るか、何百万回も、考えたことだった。マクガリーは、

ソラーガンを持ち上げ、青紫の空を垂直にねらって、引き金を引いた。

宇宙船の距離から見たら、大きな閃光ではなかった。しかし、それは、

緑の閃光だった。パイロットは、一瞬見ただけでも、いや、別の方向を

見ていてさえ、この、緑がまったくない世界での、緑の閃光は、見逃す

はずはなかった。

マクガリーは、また、引き金を引いた。

宇宙船のパイロットは、気づいた。ジェット噴射の開閉を、3回、繰

り返し━━━これが、遭難信号に対する、標準の応答であった━━━旋

回を始めた。

マクガリーは、その場に、ふるえながら、立っていた。長く待ったこ

とが、あまりに突然、終わった。左肩に手をおいて、5本足の生物に触

れた。指には、それは、まるで、裸の肩に触れる女性の手のように、感

じられた。

「ドロシー」と、マクガリー。「これは━━━」言葉にならなかった。

宇宙船は、着陸態勢にはいった。マクガリーは、自分の姿を振り返っ

て見て、みすぼらしく、遭難者のような服装で、突然、恥ずかしくなっ

た。ホルスターやナイフなどをつり下げた、ベルト以外は、ほとんど、

はだかだった。汚れていて、自分では、におわなかったけれど、たぶん、

におっていただろう。それに、汚れたからだは、やせて、やつれて、ふ

けて見えた。これは、もちろん、栄養が不足していたからで、数か月、

まともな食事、地球の食事をとれば、回復するだろう。

地球!緑の丘が連なる、地球!

マクガリーは、宇宙船の着陸地点めざして、走りだした。あまりに速

く走ろうとして、なんども、つまずいて、よろめきながら。近くまで来

て、宇宙船が、マクガリーのものと同じ、ひとり乗りであることがわか

った。しかし、ひとり乗りでも、緊急時には、ふたりを運べた。少なく

とも、地球へ戻る、ほかの交通手段のある、近くの惑星までは。

緑の丘、緑の原野、緑の谷。

マクガリーは、めったに走らなかったように、祈ることも、誓ったり

することも、めったにしなかった。なみだが、ほおを伝って、流れおち

た。

ドアの前まで来ると、マクガリーは、待った。ドアが開くと、宇宙パ

トロールの制服姿の、長身の若い青年が、降りてきた。

「いっしょに、連れて行ってくれるかい?」と、マクガリー。

「もちろん」と、宇宙パトロールの青年。静かに。「ここには、長く?」

「5年だよ!」マクガリーは、自分で大声を出していることに気づいた

が、やめられなかった。

「そう、たいへんだったね!」と、宇宙パトロールの青年。「オレは、

アーチャー中尉。エンジンが冷えて、離陸できるようになったら、すぐ

にでも、あんたを乗せてあげられる。とりあえず、アルデバラン第2惑

星のカートヘイジへ向おう。そこで、別の宇宙船に乗り換えて、どこで

も好きな場所へ行ける。なにか、すぐにでも、ほしいものは?食料とか、

水とか?」

マクガリーは、なにもこたえずに、頭をふった。食料とか、水なんて、

今は、ぜんぜん、重要ではなかった。

地球の緑の丘!そこへ、戻れるのだ。それこそが、重要で、それだけ

が、重要だった。とても長く待ったが、あまりに、突然、終わった。青

紫の空を泳いでいる気がしたと思ったら、ひざが締め付けられて、空が

下に走った。

マクガリーは、横に寝かされて、びんを口にあてがわれていた。気つ

け薬なのか、火のでるようなひと口を味わった。座る姿勢になって、気

分がよくなった。宇宙船が、まだ、そこにあることを、目で確認できた。

それは、すばらしいことだった。

「気がついた?」と、アーチャー中尉。「30分したら、出発する。カ

ートヘイジには、6時間で着く。出発までのあいだ、なにか、話でも?

どんなことがあったのか、すべて話してくれて問題ない!」

彼らは、茶の茂みの影にすわった。マクガリーは、ここへ来てからの

こと、すべてを、話した。5年のあいだ、記録にあった、以前、この惑

星に不時着した宇宙船を、探したこと。そこに、自分の宇宙船を修理す

るために、必要な電子部品が、こわされずに残されているかもしれない

こと。長期にわたる探索。ドロシーについて。彼女は、肩にとまってい

て、いい話し相手になったこと。

3

アーチャー中尉の表情は、マクガリーの話を聞くあいだに、少しづつ

変化していった。真剣な、同情する表情になった。

「そう」と、アーチャー。やさしく、訊いた。「あんたが、ここへ来た

年は、なん年?」

マクガリーは、このことを、多少は、予測していた。太陽も動かず、

季節もない惑星上で、どうカレンダーをたどったらよいのだろうか?ず

っと昼間で、ずっと夏の惑星。

「ここへ来たのは、2242年」と、マクガリー。きっぱりと。「どの

くらい数え間違いがあったかな、中尉?自分の計算では、30才のはず

だけど、いくつになるのかな?」

「今は」と、アーチャー。「2272年です、マクガリー。あんたは、

ここに、30年いる。あんたは、55才。しかし、それほど、気にする

ことはない。医学は、進歩している。まだ、そうとう長く生きられる」

「55才か」と、マクガリー。しずかに。「30年になるのか━━━」

中尉は、マクガリーを、哀れむように見た。

「もしもがまんできるなら、悪いニュースの残りも、聞いておく?いく

つかある。オレは、心理学者ではないが、悪いニュースは、今、全部聞

いておく方が、いいと思う。帰ってから、ひとつづつ聞かされるよりは。

どうする?聞いておく、マクガリー?」

今、聞かされたことより、悪いことがあるだろうか?人生の30年が、

ここで、無駄に費やされてしまった。しかし、地球に、緑の地球に戻れ

る限り、残りの人生で、やりたいことがなんであれ、できるだろう。

マクガリーは、あたりを見渡した。青紫の空、赤く輝く太陽、茶の平

原。そして、静かに言った。

「今、聞いておこう。なんとか、なるさ」

「あんたは、30年間、すばらしい仕事をした、と思う、マクガリー。

マーレーの宇宙船が、クルーガー第3惑星に不時着したと勘違いしてい

たことも、幸運のひとつだった。それは、実際には、クルーガー第4惑

星だった。けっして発見できなかったわけだが、そう信じて探索してい

たことが、あんたも、言われていたように、こころの平静を保つのに、

ひと役かっていたわけだ」

アーチャーは、すこし、間をおいた。やさしい声で、ふたたび、話し

始めた。

「あんたの肩には、なにもいない、マクガリー。ドロシーというのは、

あんたの想像の産物。しかし、それについても、心配には及ばない。や

はり、ひとつの妄想が、ほかの部分の平静を保つのに、役立っていたか

ら」

マクガリーは、肩に手をおいた。自分の肩だった。ほかには、なにも

なかった。

「それ以外の点では、非常に健康であったことは、すばらしいことだ。

30年間も、ひとりですごして、健康でいられたことは、ほとんど、奇

跡だ。もしも、ある妄想が続くようなら、カートヘイジか、あるいは、

火星の精神科医にみてもらえば、すぐに直してくれる」

「いや」と、マクガリー。ぼんやりと。「もう、続いていない。それは、

今は、存在していない。オレは、今では、確信がもてないんだ、中尉。

ドロシーのことを、ほんとうに、信じていたのかどうか。たぶん、話し

相手がほしくて、自分で作りだしたんだと思う。そのおかげで、ほかの

部分の平静を保つことができたんだ。彼女は━━━彼女は、女性の手の

ようだった。中尉、このことは、話したかな?」

「ええ、聞いた。残りも、今、聞いておく、マクガリー?」

マクガリーは、アーチャーを見つめた。

「残りというと?オレは、30才でなく、55才で、30年間も、ほか

の惑星にあって、けっして見つからない宇宙船を、25才の時から探索

していた。そのあいだ、ひとつの妄想を抱いていた。しかし、そんなこ

とは、今となってはどうでもいい。地球に帰れるんだからね」

アーチャー中尉は、頭をゆっくりふった。

「それが━━━地球には、戻れないんだ、マクガリー。希望すれば、火

星には、戻れる。火星も、いいところだ。うつくしい茶や黄の丘がつづ

いていて。あるいは、暑さが気にならないんだったら、紫の金星もいい。

しかし、地球は、ダメだ、マクガリー。そこには、もう、だれも住めな

い」

「地球が━━━消えてしまったのか?もう━━━」

「いや、消えてはない、マクガリー。ちゃんと、ある。しかし、地球は、

黒こげで、不毛の、炭のかたまりになった。アルクトゥルス星人と、2

0年間戦争があった。やつらは、いきなり攻めてきて、地球を占領した。

オレたちは、やつらに報復し、勝利し、壊滅させた。しかし、地球は、

以前の地球は、なくなってしまった。ほんとうに、すまないとは思うが、

あんたは、どこか別の場所に住まなくてはならないだろう」

「地球がない」と、マクガリー。声に、表情がなかった。まったく、表

情がなかった。

「それは、たいへんなことだが」と、アーチャー。「火星も、悪くはな

い。すぐに、慣れる。火星は、今では、太陽系の中心だ。そこには、3

0億人の地球人が移住している。地球の緑が、恋しくなるだろうが、火

星も、悪くはないよ」

「地球がない」と、マクガリー。声に、表情がなかった。まったく、表

情がなかった。

「そのうち、事実を、受け入れられるようになる。それは、衝撃にはち

がいないけれど。さて、そろそろ、出発できる。噴射管は、じゅうぶん、

冷えたようだ。出発できるか、確認してくる」

アーチャーは、立ち上がって、小型宇宙艇にむかって、歩き始めた。

マクガリーは、ソラーガンをホルスターからぬいて、アーチャーを撃

った。アーチャー中尉は、もう、そこには、存在しなかった。マクガリ

ーは、立ち上がって、小型宇宙艇まで、歩いた。ソラーガンのねらいを

定めて、引き金を引いた。宇宙船の一部が、消えた。6回撃って、やっ

と、完全に消失した。宇宙船だった原子と、宇宙パトロールのアーチャ

ー中尉だった原子が、空中に舞っていたが、目には見えなかった。

エピローグ

マクガリーは、ソラーガンをホルスターにしまった。そして、地平線

近くのジャングルの赤い斑点にむかって、歩きはじめた。

手を肩において、ドロシーにふれた。彼女は、そこにいた。マクガリ

ーが、クルーガー第3惑星にいる5年のうち、今は、4年になるが、そ

のあいだ、ずっと、そこにいたように。彼女は、マクガリーの指や裸の

肩には、まるで、女性の手のように、感じられた。

「心配しないでいいよ、ドロシー。きっと、見つかるさ。つぎのジャン

グルは、きっと、ビンゴさ!それが、見つかったら━━━」

マクガリーは、ジャングルのはしまで来た。赤いジャングル。すると、

タイガーが、マクガリーめがけて、いきおいよく、飛び出してきた。6

本足で、青薄紫のタイガーは、頭は、ビヤだるのようだった。マクガリ

ーは、ソラーガンをかまえた。引き金をひくと、明るい緑の閃光が走っ

た。シンプルだけれど、うつくしい━━━そう、とても、うつくしい緑。

そのタイガーは、もはや、存在しなかった。

「いまのを見たかい? ドロシー?」と、マクガリー。声に出さずに笑

った。「あれが、緑さ。ある惑星にしか、存在しない色だよ。宇宙に、

たったひとつだけ、緑の世界があるんだ。オレは、そこから来たのさ。

きっと、きみも、好きになるさ」

「知ってる━━━わたしも、緑の世界を見てみたいわ、マック」と、ド

ロシー。彼女の低い、ハスキーボイスは、自分の声と同じくらい、なじ

みのあるものだった。彼女は、いつも、こたえてくれていたからだ。マ

クガリーは、手をのばして、裸の肩で休んでいるドロシーにふれた。ド

ロシーは、まるで、女性の手のように、感じられた。

マクガリーは、ふりかえって、茶の茂みが点在する、茶の平原、上空

には、青紫の空に、赤く輝く太陽を見渡した。それを見て、笑った。大

声でなく、ふつうの笑いだった。その景色は、問題ではなかった。すぐ

に、宇宙船を見つけて、地球に戻れるからだ。

緑の丘、緑の原野、緑の谷。もう一度、手を肩において、話しかけた。

「さぁ、いくぞ、ドロシー。準備は、いいかい?」

「オーケーよ。ライオンやタイガーに、気をつけて!」と、ドロシー。

それから、ソラーガンに手をおいて、赤いジャングルへと、入ってい

った。

(終わり)