小さな子羊よ

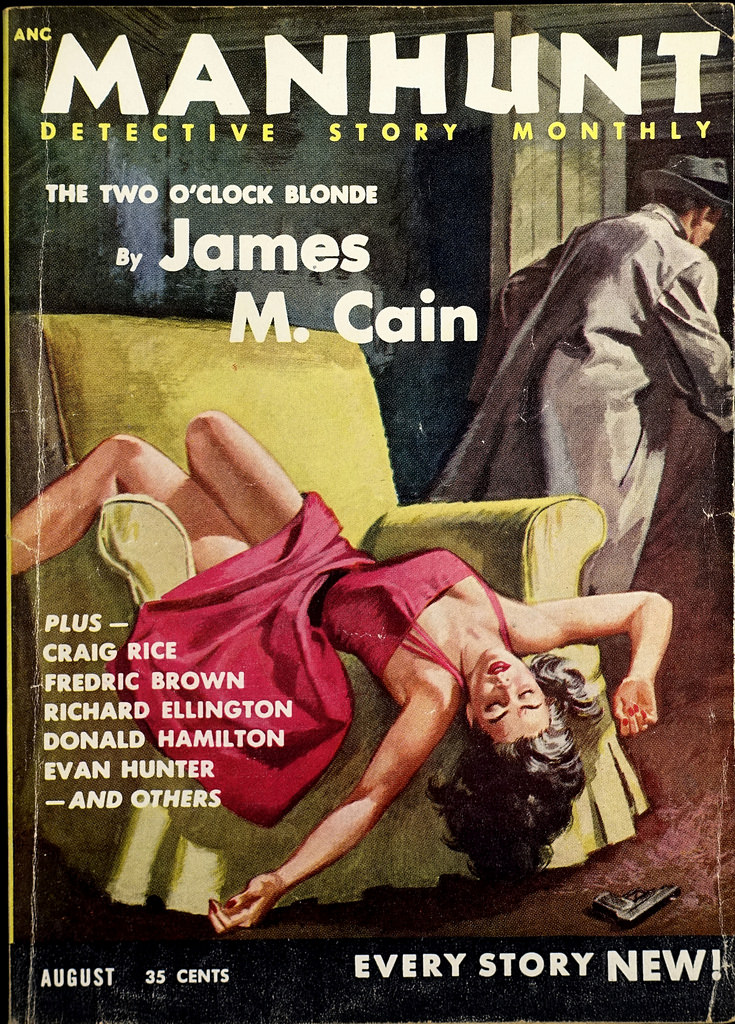

原作:フレドリックブラウン

ランベスシモーヌ

プロローグ

彼女は、夕食の時間に戻らなかった。8時になっても戻らなかった。

冷蔵庫からハムを出して、自分用のサンドイッチを作った。全く心配は

していなかったが、少し落ち着かなくなった。窓際を歩いたり、丘から

街の方角を見下ろしたが、彼女が歩く姿はなかった。

月明かりの夜で、明るく澄んでいた。街頭の明かりは点々と、丘の曲

線は、黄の大きい月に、青に黒を重ねて、続いていた。ここを描くべき

気がしたが、月はだめだ。誰でも画に月を入れたとたん、それは、こっ

けいで、こぎれいな画になってしまう。ヴァンゴッホは星空の画に月を

入れたが、これは、こぎれいどころか、驚嘆する画だった。ただ、彼は

これを描いたとき、正気ではなかった。正気な人間は、なかなか、ヴァ

ンゴッホのようには描けない。

パレットを洗っていなかったので、もう少し、画を続けようとした。

二日前にはじめた画だった。緑をパレットで混ぜはじめたが、思う色が

作れなかった。やはり、昼間の光を待たなくてならないことを、痛感さ

せられた。夜は、自然の光がないところでも、下書きや仕上げはできる。

しかし、色を作るとなると、昼間の光を待たなくてはならない。汚れた

パレットを水洗いして、朝になったら、新しくやり直すことにした。刷

毛も洗った。9時に近く、まだ、彼女は帰ってなかった。

1

なにか心配するようなことがあるわけでもなかった。どこかで、友達

といっしょで、たのしくやっているのだ。ここの画廊は、街から1マイ

ル離れた、丘の上にあって、途中、電話ボックスもないので、連絡のし

ようがないのだ。彼女の携帯電話は、テーブルの上に置いたままで、持

たないで出かけていた。たぶん、ウェイバリーインで、仲間と一杯やっ

ていて、オレが心配していると、彼女が考える理由もなかった。オレも

彼女も、時間にしばられる生活はしてなかったし、そのことは、お互い

に、了解ずみだった。そのうち、すぐに、帰ってくるはずだ。

ワインが、グラスに半分のこっていた。窓の外を、街の方角を見なが

ら、ひとくちづつ、飲んだ。背後のスイッチで、電気を消した。その方

が、窓の外がよく見えるからだ。澄みきった夜で、谷が1マイルは見え

た。ウェイバリーインのあかりも見えた。けばけばしいあかりで、うる

さいジュースボックスのようだった。そのせいで、寄るのを、なんどか、

ためらわせられた。なぜか、ラムは、ジュースボックスが気にならない

らしかった。彼女は、いい音楽も好きだったが。

ほかの光も、いくつか見えた。小さな農場だったり、ほかの画廊とか。

ハンスワグナーのところは、ここから、1/4マイルくらい、丘を下っ

たところにあった。天窓つきで大きかった。天窓が、オレは、うらやま

しかったが、やつの画には、興味がなかった。大学で教えるような画の

スタイルで、カラー写真以上のものではなかった。やつは、ものごとを、

フィルターなしの、カメラのようにしか、見なかった。心の葛藤といっ

たフィルターをとおすことは、しなかった。精工な製図工ではあっても、

それ以上では、なかった。しかし、やつのかいたものは、よく売れて、

それで、天窓を作ったのだ。

ワイングラスの残りをすすってしまうと、胸のあたりに、なにかかた

いものを感じた。それが、なんなのかわからなかった。ラムは、たまに、

今よりずっと遅くまで戻らないことがよくあった。心配する理由は、ま

ったくなかった。

ワイングラスを窓わくに置いてから、玄関を出たが、戻って、電気を

つけた。すれ違いだったときに、ラムの目印になるからだ。もしも、丘

の家の方を見て、電気が消えていたら、オレが不在だと考えて、彼女が

どこにいたとしても、もうすこししてから、帰ろうと考えるに違いない

からだ。どんなに遅くなっても、彼女が帰るまえに、オレが帰ることは

ないことを、ちゃんとわかっていたのだ。

まったくのバカだ、とオレは、自分に言った。まだ、ぜんぜん、遅く

はない。まだ、9時をすこしまわったところだ。街の方角へ、歩いて、

丘を下っていった。胸のあたりのなにかは、ますます、かたくなったよ

うに感じた。それも、なんの理由もないのだから、ただの、気のせいだ

と、自分に言い聞かせた。街を見下ろす丘の曲線は、丘を下るにつれ、

ますます、高くなって、星々をおし上げた。これを、描くには、画のキ

ャンバスに、ピンで穴をあけて、後ろから照明をあてればいい。このア

イデアには、笑ってしまった。しかし、なぜ、だめなんだ?誰も、やっ

てないし、やろうとしたこともなかったアイデアだ。すこし考えて、誰

もやろうとしなかった理由がわかった。あまりに子どもじみていて、大

人気なかったからだ。

ハンスワグナーのところにきた。ラムがここにいる可能性を考えなが

ら、歩くスピードを下げた。ハンスは、ここに、ひとりで住んでいた。

ラムは、もちろん、ここには、いないだろう。仲間たちといっしょに、

ウェイバリーインや別の場所から、ハンスのところへやって来たのでな

い限り。立ちどまって、仲間たちと騒ぐ声が聞こえるかどうか、耳をす

ませた。騒音は、聞こえなかった。それで、また、歩きだした。

道は、二手にわかれていた。街へ行くには、いろいろなルートがあっ

て、彼女と、すれちがいになるかもしれない。オレは、一番近いルート

を選んだ。彼女が街からまっすぐ、家にむかうなら、そこを通るだろう

から。カーターブレントの家を通りすぎた。家は、真っ暗だった。シル

ビアの家は、明かりがついていて、ギター音楽が聞こえた。ドアをノッ

クして、待つあいだ、それは、レコードで、生のギターでないことがわ

かった。セゴビアのバッハだった。ニ短調パルティータのシャコンヌ、

お気に入りの曲だ。すごく美しく、輪郭がはっきりしていて、それでい

て、繊細だった。まるで、ラムのように。

シルビアは、ドアまで出てきてくれて、オレの質問にこたえてくれた。

いいえ、ラムは、見てないわ。今夜は、ウェイバリーインには行ってな

いわ。昼から、ずっと家にいたし。入って、コーヒーでも?オレは、コ

ーヒーよりもセゴビアを聞きたい気がしたが、ありがとうと言って、ま

た、歩き出した。

引きかえして、家に戻るべきだった。暗い気分になる理由なんて、ひ

とつもなかったからだ。ラムが、どこにいるのかわからない、というだ

けで、理由もなく、暗い気分のひとつに迷いこもうとしていた。もしも、

今、彼女に会ったら、ケンカになるだろう。オレは、ケンカが嫌いだっ

た。そんなにしょっちゅうは、ケンカは、しなかった。お互いに、かな

り、がまん強いし、理解があった。少なくとも、些細なことに関しては。

ラムがまだ帰っていないことは、まったく、些細なことだった。

ウェイバリーインのかなり手前からでも、やかましい、ジュークボッ

クスの音が聞こえて、気分を滅入らせた。窓から中をのぞけるところま

で来たが、ラムは、バーカウンターには、いなかった。しかし、奥にブ

ース席もあるし、そのうえ、誰かが、彼女の居場所を知っているかもし

れなかった。バーカウンターには、ふた組のカップルがいた。ふた組と

も、知り合いだった。チャーリーとイブの、チャンドラー夫妻に、ディ

ックブリストウと女性。その女性は、ロサンジェルスから来ていて、前

に会ったことがあるが、名前を忘れた。もうひとりの男は、連れなしで、

いかにも、ハリウッドから来た映画スカウトだといわんばかりの格好を

していた。たぶん、そのとおりだったのだろう。

店の中に入った。幸運なことに、ドアをくぐったと同時に、ジューク

ボックスの音が止んだ。バーカウンターまで行って、ブース席の並びを、

ちらっと見てみたが、ラムは、そこにいなかった。

知り合いの4人に、「ハーイ!」と、あいさつした。連れなしの男に

も、自分にあいさつされたと受け取ろうと思えば、そうとれるかんじに。

カウンターのうしろにいるハリーに、「ラムは、来てるかい?」と、訊

いた。

「いいや、ラムは見てないね、ウェイン。私がここへ来た6時以降は、

見てない。飲み物は?」

とくに、飲みたくもなかったが、ラムを捜しにだけここへ来たと、思

われたくなかったので、ドリンクを注文した。

「画は、どうだい?」と、チャーリーチャンドラー。

画といっても、なにかの画のことを意味していたわけでなかった。チ

ャーリーは、小さな書店を経営していて、驚くべきことに、トーマスウ

ルフとコミック本の違いがわかるのだ。しかし、エルグレコとアルキャ

ップの違いは、わからなかった。誤解のないように言っておくが、オレ

は、アルキャップが大好きなのだ。

「ああ、まぁまぁさ」と、返事した。意味のない質問に、人が、いつも

返事するようなかんじに。そして、ハリーが出してくれたドリンクを、

ひとすすりして、金を払った。どのくらい長くいれば、オレがラムを捜

すためだけに、ここへ来たことが、悟られないようにできるか、考えた。

どういうわけか、会話が中断していた。オレが入ってくる前に、誰か

が話していたとしたら、そいつは、今は、話していなかった。イブを見

ると、彼女は、マティーニグラスの底をまわして、バーカウンターの上

で輪を描いていた。オリーブがグラスの底で、かき回されて、休みなく

動いていた。そのオリーブの色が、捜していた色だということに、突然、

気づいた。1・2時間前に、描くのをあきらめる前に、作ろうと思って

いた、色だった。ジンとベルモットに浸った、オリーブの色。丘の頂か

らのスロープの色、右に向かって暗く翳り、左は明るくなってゆくかん

じだ。オレは、その色をじっと見つめて、憶えた。あした、作れるよう

に。たぶん、今夜、帰ったら、作ってみよう。今、できるはずだ。昼の

光があろうが、なかろうが。そうだ。そこにあるのが、捜していた色だ

った。なにか、気分がよくなった。さっきまで、苦しめられていた暗い

ムードは、どこかにふきとんでしまった。

しかし、ラムは、どこだろう?戻ったときに、彼女が戻っていなかっ

たら、画のつづきができるだろうか?また、理由もなく、彼女のことを、

心配するだろうか?胸のあたりに、また、なにかかたいものを感じ出す

だろうか?

グラスを見ると、カラだった。早く飲みすぎたようだ。もう一杯注文

すべきだった。そうしないと、なぜ、ここへ来たのか、バレてしまうだ

ろう。ラムに嫉妬したり、心配したりしていると、みんなに、ここにい

る人たちにさえも、思われたくなかった。ラムとは、互いに、心のなか

では、信頼しあっていた。彼女がどこにいるのか気になって、帰ってき

てほしいとは思うが、それだけだった。彼女がどこか特定の場所にいる

のではないか、と疑ってはいなかった。みんなは、そこまでわかっては

くれないだろう。

「ハリー、マティーニをくれないか?」オレは、そんなに多くは酒を飲

まないし、いろいろ混ぜると、体によくないことを知っていたが、あの

色を、近くで観察しておきたかった。すべてが、その色を中心に展開す

る、中心の色になるはずだった。

ハリーは、マティーニを作ってくれた。味は、うまかった。オリーブ

をまわしてみたが、欲しかった色ではなかった。茶が、あまりに強かっ

た。しかし、まだ、あの色は、憶えていた。今夜、帰ったら、仕事した

かった。もしも、ラムを見つけられたら、彼女がいてくれたら、仕事が

できる。その色で、曲面を描けるだろうし、あした、ほかの色を混ぜた

り、翳らしたりできるだろう。

ただ、彼女と行き違いになっただけだったり、あるいは、彼女がすで

に帰宅していたり、帰る途中であれば、だが、その可能性は、小さい気

がした。何十人もの知り合いがいたし、彼女がいる可能性のあるすべて

の場所を、あたってみることはできなかった。なかでも、もっとも、い

そうな場所があった。マイクのクラブだ。1マイル先の、街の反対側だ。

誰か車を持っている友人といっしょでなければ、彼女がそこへ行ってい

る可能性は低いが、ありえることだった。電話すれば、わかるだろう。

2

マティーニを飲みほして、オリーブをかじってから、電話ブースへ行

こうとして、イスをまわした。ハリウッドから来たような、ウェーブし

た髪の男が、ちょうど、ジュークボックスからバーカウンタへ、戻って

くるところだった。曲が始まる前の、パチパチいう音がした。男は、コ

インを入れて、なにか、やかましい曲をリクエストしたのだ。ポルカか

なにか、やたらうるさくて、不快な曲を。やつの鼻先に一発かましてや

りたかったが、やつがバーカウンターに戻ってきても、目を合わせなか

った。殴ったところで、なぜ、殴られたのか、わけがわからなかったに

違いない。電話ブースは、ジュークボックスのとなりで、マイクのクラ

ブに電話しても、一言も、聞き取れなかっただろう。

曲は、3分あって、1分待った。1分で、十分だった。早く電話して、

ここを、出たかった。電話ブースへ歩きながら、ジュークボックスのと

ころまで来ると、壁から、コンセントプラグを引き抜いた。静かに、引

き抜いた。乱暴に、ではなかった。しかし、静けさは、突然だったので、

イブチャンドラーがチャーリーチャンドラーに話していた、最後の数ワ

ードが、まるで、大声で叫んでいるかのように、聞こえた。金管楽器よ

りも高い声で、ジュークボックスのプラグを引き抜いたと同時に、アナ

ウンスのように響いた。

「ひょっとして、ハンスの━━━」なにか、言おうとしていたとしても、

そこで、急に、黙った。

イブチャンドラーの方を見ると、目は、おびえているように見えた。

イブチャンドラーの方は見たが、ハリウッドから来たゴールデンボー

イには、注意を払わなかった。やつのコインを無駄にしたことを気にし

ていたなら、文句を言うことも、また、ジュークボックスを始めること

もできたはずだ。電話ブースに入ると、ドアを閉めた。電話が終わるま

でに、ジュークボックスがまた始まったら、また、同じことをするまで

だったが、始まることはなかった。

マイクのクラブに電話すると、誰かが出たので、「ラムは、いるか?」

と、訊いた。

「どちらさまで?」

「ウェイングレイだよ」辛抱強く、訊いた。「ランベスグレイは、行っ

てるかな?」

「なんだ━━━」やっと、マイクの声だとわかった。「最初に、そう、

言ってくださいよ、グレイさん。いいえ、あなたの奥さまは、いらして

ませんよ」

ありがとうと言って、電話を切った。電話ブースを出たとき、チャン

ドラー夫妻は、すでに、帰っていた。外で、車が発進する音が聞こえた。

ハリーに手をふって、外へ出た。チャンドラーの車のテールランプが、

丘をのぼって行った。車が走り去った方角に、ハンスワグナーのところ

があった。夫妻は、オレが聞くべきでないことを聞いてしまったとか、

そこへ行くかもしれないことを、ラムに、つげぐちするために、その方

角に向かったのかもしれなかった。

しかし、それは、あまりに、バカげた考えだった。イブチャンドラー

が、ラムがハンスといっしょだ、と考えた根拠がなんであったにせよ、

それは間違った考えだった。ラムは、そんなことをするはずはなかった。

イブは、たぶん、どこかで、ハンスといっしょに、ドリンクをとってい

るラムを、何度か見て、それで、物事を悪く、とったのだ。ひどく、悪

く。どうあれ、ラムは、それよりずっと、よい趣味だった。ハンスは、

たしかに、ハンサムで、オレとは違って、女性にやさしい。だが、ハン

スは、アホなうえに、画が描けない。ラムが、ハンスワグナーのような

男に気を許すはずはなかった。

今、家に戻るべきだった。オレが街じゅうをめぐって、妻をさがして

いる、という印象を、みんなに与えたいのでない限り、これ以上、ラム

を見たかどうか、訊いてまわることはできない。自分のことを、人間的

に、あるいは、画家として、どう思われているか、全く、気にはしてい

ないが、ラムについて、悪い考えを抱いているとは、思われたくなかっ

た。

チャンドラーの車が通った道の方へ、澄んだ月明かりのなかを、歩き

はじめた。ハンスのところが見えてきた。チャンドラーの車は、とまっ

ていなかった。一度とまったとしても、すぐに、行ってしまったのだろ

う。このような場合、そうしたはずだった。車がとまっているのを、オ

レに見られたら、悪くとられかねなかったからだ。

電気はついていたが、そのさきの、丘の上の家をめざした。たぶん、

ラムは、今ごろは、帰っているはずだった。そう、望んでいた。とにか

く、ハンスのところでとまる気はなかった。チャンドラー夫妻が、来て

いようが、いなかろうが。

ラムは、ハンスのところから、家までの道ぞいには、見えなかった。

しかし、ラムは、オレに見つからないように、そうできたはずだ。もし

も、そう、そこにいたとしても。もしも、チャンドラー夫妻がやってき

て、ラムに、つげぐちしたとしたら。

ウェイバリーインからハンスのところまで、3/4マイル。ハンスの

ところから家まで、たったの、1/4マイル。ラムは走れただろうし、

オレは、歩いていたのだ。

ハンスのところをすぎた。美しい画廊で、うらやましかった、天窓つ

きだ。場所でも、シャレた家具でもなく、すばらしい天窓が、うらやま

しかった。そう、たしかに、外なら、すばらしい光がえられる。しかし、

風もあれば、日によっては、ほこりもある。たいていは、なにかを見な

がら描くわけでなく、頭のなかに描くのだ。外にいることは、なにも、

有利なことはない。丘を描いているあいだ、丘を見ている必要はない。

丘は、すでに、見てあるからだ。

丘を見あげると、家の電気はついていた。電気はつけて出たのだから、

ラムが家にいることにはならない。丘をのぼる道は、すこし曲がりくね

っていて、重い足どりで進んだが、それまで、あまりに速く歩きすぎて、

息が切れた。立ちどまって後ろをふりかえると、そこには、あの構図が

あった。大きな丸い月は、さっきより、すこし高くなって、すこし明る

く輝いていた。近くの丘を黒く照らして、遠くの丘は、さらに、黒々と

照らしていた。こいつは、描けると思った。黒の上に灰色、灰色の上に

黒だ。それに、モノクロでない、黄の光だ。ハンスのところの光のよう

に。ハンスの黄色い髪のような、黄の光。背が高く、北欧ゲルマンタイ

プでハンサム。魅力的な曲線を描く顔。たしかに、女性にモテるのも、

もっともだった。女性といっても、ラム以外の女性に。

ひと息つけたので、また、丘をのぼりはじめた。ドアの近くまできて、

ラムの名前を呼んだ。しかし、だれも、こたえなかった。なかに入った

が、だれも、いなかった。

なにか、閑散としていた。ワインをグラスに注いで飲んだ。中断した

画を見にいったが、画は、完全に、間違っていた。なんの意味も、伝え

ていない。線は、うまく描いてはあるが、なんの意味も、まったく、伝

えていない。画のキャンバスごとスクラップにして、最初から、やり直

すべきだった。もっと前に、そう、すべきだった。なにかを成し遂げる

唯一の方法は、自分がなにか、間違えを犯したときに、きっぱりとした

態度で臨むことだ。しかし、今夜は、なにもしたくなかった。

ブリキ製の時計が、11時半をつげた。まだ、おそくはない。なにも

考えたくなかったので、なにか読むことにした。なにか、詩とかが、た

ぶんいい。本棚のところまで、行った。ブレイクがあった。それは、い

つも、オレに、もっとも短いが、もっともすばらしい詩のひとつを、思

い出させた。「小さな子羊よ」という詩。それは、いつも、オレに、ラ

ムのことを、思い出させた。

「小さな子羊よ

だれが なんじを

つくったの?」

この詩は、いつも、オレだけのことだろうが、ファニーなかんじに、

ねじれた線を思いおこさせた。そのような暗喩は、ブレイクが意図した

ものでは、もちろんなかった。しかし、今夜は、ブレイクを読む気にな

らなかった。

T・S・エリオット。

「真夜中は 記憶を ゆさぶる。

正気でないものが

枯れたジェラニウムの花を ゆさぶるように」

しかし、まだ、真夜中ではなかったし、エリオットというムードでも

なかった。プルフロックも。

「さぁ 出発だ

きみと ぼく

まるで 患者が テーブルのうえで

エーテル麻酔にかけられているように

夜が 空に

ひろがっているところにむかって」

彼は、ワードを使って、なにかをしたかったのだろう。オレが、絵の

具でなにかをしたかったように。しかし、ふたつは、同じものではない

し、手法も、まったくちがう。画と詩は、食べることと眠ることほど違

う。しかし、どちらの分野も、それぞれ、かなり広がりがありうるし、

実際、広い。画家は、ボナードとブラックでは、まったく違うが、どち

らも、偉大だ。詩も、エリオットとブレイクは、どちらも偉大だ。

「小さな子羊よ だれが━━━」

今は、読みたくなくなった。

ゆっくり考えてから、トランクをあけた。そして、45口径オートマ

チックを取り出した。弾装は、フル装填されていた。弾装を装着して、

安全装置をかけた。ポケットに入れて、外に出た。ドアをうしろ手に閉

めて、ハンスワグナーの画廊にむかって、丘をくだりはじめた。

3

チャンドラー夫妻は、つげぐちするために、車をとめたのかどうか、

考えた。そのとき、ラムは、走って家にむかったか、あるいは、たぶん、

チャンドラー夫妻の車に乗せてもらって、夫妻のところへ行ったのだろ

う。走って帰るよりは、バレバレでない気がしたのだろう。だから、ラ

ムがそこにいなかったとしても、なにもなかったことにはならない。も

しも、ラムがいたら、チャンドラー夫妻は、来なかったということだ。

道をくだりながら、丘や、光の黄に、身構えた黒い野獣を見ようと試

みた。しかし、そこからは、なにも浮かんでこなかった。なにも、意味

をなさなかった。なにも、感じず、まったく、感覚がなかった。まるで、

テーブルのうえで

エーテル麻酔にかけられている 患者のように。

「エリオットのやつなんか」と、考えた。「ものごとを、あまりに、深

く見すぎている。人が、手でさわれても、けっして、つかみとれないも

のの、荒野を、むだに、さまよっているだけだ。

枯れたジェラニウムの花を ゆさぶる

正気でないもの のように」

小さな子羊よ

彼女の黒い髪、顔の白に、黒い瞳。

彼女の体の、スレンダーで美しい白。

彼女の声の、やわらかさ。オレの髪をさわる、彼女の手の感触。

そして、ハンスワグナーの髪の、あざわらっているかのような、月の

黄。

ドアをノックした。強くもなく、弱くもなく、普通に、ノックした。

ハンスが顔を出すまで、長かったのではないか?

やつが、驚いたのかどうか、わからなかった。やつの顔の曲面は、魅

力的だが、そこに、なにがあるのか、わからなかった。顔の曲線や曲面

を、見ることはできるのだが、そこに、なにがあるのか、読みとれない。

声についても、おなじだった。

「やぁ、ウェイン。入れよ」と、ハンス。

なかに入った。ラムは、そこにいなかった。広い室の画廊にも、いな

かった。もちろん、ほかにも室はあった。ベッドルーム、キッチン、バ

スルーム。すぐにでも、すべてを見てまわりたかったが、それは、あま

りに、無礼すぎただろう。それぞれをすべて、見てからでないと、帰ら

ないつもりだった。

オレは、訊いた。

「ラムが、すこし、心配になってね。彼女が、ひとりで、こんなに遅く

なるのは、めったにないんだ。彼女を見かけなかったかい?」

ハンスは、ブロンドのハンサムな頭をふった。

「彼女は、帰る途中だと思うけど」と、オレは、ついでのように言った。

ほほえみかけながら。「ちょっと、だれかと、一杯やりたくなったんで、

これから、うちに来て、いっしょに飲まないか?ワインしかないけど、

たっぷりあるんだ」

もちろん、やつは、「ここじゃ、どうしてダメなんだい?」と言うに

違いなかった。やつは、そう言ってから、なにがいいか、訊いた。オレ

は、マティーニと答えた。これなら、やつは、キッチンまで行かなくて

はならないし、そのあいだに、オレは、まわりを見れるからだった。

「オーケー、ウェイン」と、ハンス。「ぼくも、同じものにしよう。ち

ょっと、失礼」

やつは、キッチンへ行った。オレは、すぐに、バスルームを見て、ベ

ッドルームも、ベッドの下まで、ちゃんと見れた。ラムは、そこには、

いなかった。それから、キッチンへ行って、言った。

「言い忘れたけど、マティーニは、軽く、お願いするよ。帰ってから、

ちょっと、描きたいんでね」

「わかった」と、ハンス。

ラムは、キッチンにいなかった。オレがノックして、入ってくるあい

だに、出て行ったのでもなかった。思い出したのだが、ハンスのキッチ

ンのドアは、けたたましい音をたてるのだ。しかし、音は、聞こえなか

った。ドアは、玄関以外には、キッチンのドアしかなかった。

オレは、バカだったのかもしれなかった。

ただし、ラムがここにいて、チャンドラー夫妻が、つげぐちするため

に、車をとめて、夫妻といっしょに去ったのでない限り。

天窓のある、広い画廊に戻って、かべ沿いにある小物を、しばらく見

てまわった。見るのもぞっとする小物ばかりだったので、見るのをやめ

て、すわって、待つことにした。少なくとも、数分間、すべてが、大丈

夫と思えるまで、かかった。ハンスが、戻った。

マティーニをもらって、ありがとうと言った。ちょっと、すすってか

ら、おとなしく待った。なにかを、待っていたわけではなかった。やつ

は、金をかせぎ、オレは、かせがなかった。しかし、オレは、やつのこ

とを、やつがオレを思うよりも、ずっと、悪く思っていた。

「仕事は、どうだい?ウェイン」

「まぁまぁさ」

マティーニを、ちょっと、すすった。やつは、オレの言葉どおりに、

うすくしたらしく、ベルモットは、ごくわずかだった。ルーズな、味わ

いだった。しかし、オリーブは、思い描いていたものより、すっと暗か

った。たぶん、単なる、たぶんだが、画は、この色を中心に組み立てら

れ、展開してゆくだろう。

「いいとこだね、ハンス。とくに、あの天窓。オレも、ほしいね」

「きみは」と、ハンス。肩をすくめた。「モデルを使って、かかないだ

ろう?外でかくなら、必要ないよ」

「外も、心の中にあるのさ。違いは、ない」

オレが言う意味もわからないようなやつに、なぜ、話したりしている

のか、自分に腹が立って、話すのをやめた。窓のところ━━━オレの画廊

の方角の、窓のところに行って、外を見わたした。帰る途中のラムが見

えればと、思ったが、見えなかった。彼女は、ここにも、いなかった。

どこに行ったのだろう?オレがノックしたときに、ここにいて、出て行

ったとしたら、道の途中にいるはずだし、見えるはずだった。

オレは、ふりかえって、訊いた。

「チャンドラー夫妻は、こんや、ここへ来たかい?」

「チャンドラー夫妻?いいや、来てないよ。この2・3日、夫妻には会

ってない」

やつは、飲みおえて、訊いた。

「もう一杯、どうだい?」

いいや、と言いかけて、やめた。オレの眼が、偶然、ほんとうに偶然

だが、クローゼットのドアに気づいた。前にいちど、中を見たことがあ

った。奥行きは、広くはないが、男がひとり、立てるほどのスペースは

あった。女でも。

「ありがとう、ハンス。もらうよ」

歩いていって、ハンスにグラスをわたした。ハンスは、グラスをもっ

て、キッチンへ行った。オレは、いそいで、クローゼットのドアまで行

って、あけようとした。

かぎが、かかっていた。

ドアにかぎは、ついてなかった。いみがわからなかった。出かけると

きに、外のドアや窓にかぎはかけるが、クローゼットのドアに、かぎを

かけるだろうか?

「小さな子羊よ

だれが なんじを

つくったの?」

ハンスは、両手に、マティーニを持って、キッチンから出てきた。そ

して、クローゼットのドアノブの、オレの手を見た。

やつは、一瞬、静かに立っていたが、すぐに、両手がふるえはじめた。

マティーニが、オレの分とやつの分、グラスのへりからこぼれ落ちて、

ゆかに、小さな、水たまりをつくった。

オレは、上機嫌に、やつに訊いた。

「ハンス、きみは、クローゼットに、かぎをかけるのかい?」

「かぎがかかってるって?いや、ふだんは、しないよ」

すぐに、やつは、自分がなにも間違ったことをしていないことに気づ

いて、おどおどせずに、言った。

「ウェイン、なにか、きみに関係があるのかい?」

「なにも。まったく、なにも関係はないよ」

オレは、ポケットから、45口径を取りだした。やつは、背が高かっ

たが、とびかかるには、とおすぎるところにいた。

そのかわりに、オレがやつに、ほほえみかけて、言った。

「かぎをわたしてくれないかな?」

マティーニが、さらにこぼれて、タイルのうえで輝いた。背がたかく、

大きくて、ハンサムのブロンドは、ガッツがなかった。やつは、かなり、

おびえていた。やつは、つとめて、ふつうの声で言った。

「それが、どこにあるのか、わからないんだ。なにか、まずいことでも

あるのかい?」

「なにも」と、オレは、言った。「ただ、いまいるところから、動かな

いで。ハンス、動かないで」

やつは、動かなかった。グラスは、ゆれたが、オリーブは、落ちなか

った。オリーブだけは、残っていた。オレは、やつを見ながら、45口

径のでかい銃口をかぎ穴に向けた。銃口を、ドアの中央からずらして、

中にかくれているだれかを、殺さないようにした。ハンスワグナーを監

視しながら、オレの目のかたすみで見ながら、そうした。

引き金をひいた。銃声は、この広い画廊のなかでさえ、ものすごい音

だった。しかし、ハンスから目をはなさなかった。まばたきは、したか

もしれない。

エピローグ

クローゼットのドアが、ゆっくり開いてこれるように、うしろにさが

った。45口径の銃口は、ハンスの心臓に向けていた。その姿勢をたも

ったまま、クローゼットのドアが、ゆっくり、オレの方に、開いてきた。

オリーブが、タイルの上に落ちた。その音は、大きくはなく、ふつう

だった。ドアが完全に開いて、クローゼットのなかを見ながら、ハンス

を監視していた。

ラムは、そこにいた。全裸で。

ハンスを、撃った。オレの腕はしっかりしていたので、1発でじゅう

ぶんだった。やつは、手を心臓にもってこようとして、はたせずに、倒

れた。やつの頭がタイルでくだける音がした。その音は、死の音だった。

銃をポケットにしまった。オレの手は、今になって、ふるえていた。

ハンスのイーゼルが近くにあった。パレットナイフが、へりにおいて

あった。

オレは、パレットナイフを手にとって、オレのラムを、全裸のラムを、

フレームから、切りとった。くるっとまいて、しっかりと抱きあげた。

このような姿を、他人に見せることは、二度としない。いっしょに、出

発した。手に手をとって、丘の上のわが家をめざして。明るい月あかり

のしたで、彼女を見た。オレは、笑い声をたて、彼女も笑った。

彼女の笑い声は、

銀のシンバル のようだった。

オレの笑い声は、

枯れたジェラニウムの花を ゆさぶる

しおれた花びら のようだった。

彼女の手は、オレの手をすりぬけて、

白いスリムなレースをまとって、ダンスを踊った。

肩ごしに、笑い声が、銀の鈴のように響いた。

彼女は、言った。

「おぼえてないの? ダーリン?

ハンスとわたしのことを話したときに、

わたしを殺したことを、おぼえてないの?

けさ、わたしを殺したことを、おぼえてないの?

おぼえてないの? ダーリン?

おぼえてないの?」

(終わり)