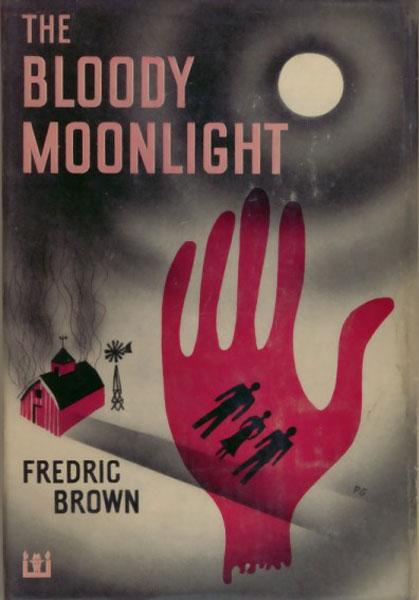

血だらけの月の光

原作:フレドリックブラウン

アランフィールド

プロローグ

スターロック探偵事務所に、そこでオレたちは働いていた、叔父のア

ムが戻って来たのは、終業時間に近かった。アムはバックルームのイス

に座ると足を上げて、オレにニヤリとして言った。「どうだ、キッド?」

「ああ」と、オレ。返答のつもりだった。

オレは、2日間働いていた。最初の日の朝、タイプされた探偵マニュ

アルを読んだ。その午後、西マジソン通りに行って、バーテンダーと話

した。彼の

姪が、まだ2か月しか支払いの済んでない車で町を出て行っ

たのだ。彼は、

姪がどこへ行ったか知らなかった。あるいは、言いたく

なかった。

登場人物

エドハンター:元印刷工、叔父アムと同じ探偵事務所に入れてもらう。

アムハンター:エドの叔父、カーニバルをやめて、私立探偵をやる。

ベンスターロック:スターロック探偵事務所の所長、元探偵。

ジャスティンハバーマン:クライアントの婦人、探偵の仕事を依頼。

ステファンアモリー:ハバーマンの義理の叔父、宇宙からの電波を発見。

ランディバーネット:アモリー家の手伝い人、技術的知識がある。

キャロラインベミス:トレモントのローカル新聞のオーナー。

モリーキングマン:公共図書館員の助手。

1

今朝、2日目は、ベンスターロックが、尾行の仕事についている探偵

といっしょにオレを送り出した。オレは、彼からいろんな秘訣を教わり

ながら、いっしょに現場に向かった。ターゲットが2時半までオフィス

で働いているビルの前で待った。昼になっても彼がランチを食べに出て

来ないので、口実を作ってオフィスに電話してみると、11時にその日

は早退したと言われた。オレたちは、彼を見逃したか、裏口から出て行

ったかのどちらかだった。それで、探偵事務所に戻った。別の探偵がな

にか言ったが、オレは静かに座っていた。

そして今、叔父のアムは、オレの前に座って、ずんぐりして太り気味

のチェシャネコのようにニヤニヤして、言った。「どうだ、エド、わざ

わいを招いてる?」

「ああ」と、オレ。認めた。オレは、ほんとうにドジだった。アムは、

オレたちがカーニバルを出て以来、8か月間、探偵事務所で働いていた。

そのあいだずっと、オレも入れてくれるよう、スターロックを説得して

くれと頼んでいた。

ベンスターロックは、正面のオフィスのドアのところに立って、柱に

寄り掛かっていた。ほとんど、入口をふさぎそうだった。彼は、元探偵

で、いかにもそう見えた。

「アム」と、彼。「トレモントに2・3日出張はどうだ?ボロ儲けの仕

事がある」

「いいね」と、アム。「ふたり分の予算はある?エドも連れて行って、

実践で1つ2つ教えたい」

ベンは、頭を振った。「ひとりで、3日間、それがクライアントの依

頼だ。彼女は、経費込みで1日100ドルを上限とした。ラジオの知識

は、アム?」

「ラジオ局の周波数を合わせるくらい。ここにいるキッドはある。ラジ

オを組み立てたことあるって言ってたろ、エド?」

「ああ」と、オレ。水晶発振器であることは言わなかった。原理的には

現代のラジオと、トイバルーンがB29と共通点があるように、同じだ

った。

ベンは、オレの方を関心を持って眺めた。「驚いたな」と、彼。それ

から、頭を振った。「いや、ダメだ!町を出て行かせられない、いい男

すぎる!クライアントに会わせに行かしたら、彼女にキープされる」

アムは言った。「エドは、野球のバットでギャングから女を守ったこ

とがある。その仕事にふさわしい。ラジオの知識が必要なんだろ?」

「トレモントに住む男が、新しい装置を開発していて、神秘的な信号を

受信している。その電波は、火星か外宇宙からの可能性がある」

「仕事の内容は?」と、アム。「どんな仕事?」

「発明家のトレモントの男は、少し変わり者だが、完全におかしいわけ

ではない。特許があったり売ったりして、多少の収入はある。今、新し

い装置を作ったと彼は考えていて、オレたちのクライアントから、その

装置を改良する資金を欲しがっている。

クライアントは、成功したビジネスウーマンで、かなりの財産がある。

発明家の老人とは遠い親戚で、彼女が子どもの頃に一緒に住んでいたこ

とがある。分かる?今、彼は、新しい装置に関心を持ってもらって、彼

女から5千ドル都合して欲しいと思っている。

そう、彼女がオレたちとビジネスがしたいのは、事前に、探偵をひと

り送ってもらって、彼と話したり、質問したりして、彼が作ったものが

いいものかどうか判断して欲しいということ。詐欺である疑いはない。

完全に家庭内のことなので。彼が、少し違っていても、とにかく、彼女

はいくらかは与えることになる。5千ドルか、それより多く。しかし、

彼に送られる手紙は、『ほたるの光』ジ・エンドとなる。それに対して、

彼が作ったものがほんとうにいいものなら、5千ドルよりもっと多く、

彼の興味が増す金額まで応じるという」

「詐欺である疑いはないなら」と、オレ。「私立探偵よりも、ラジオの

専門家かエクスパートの方がよいのでは?」

「確かに」と、ベンスターロック。「しかし、ほかにふさわしい人物が

いるからといって、仕事を断っていたら、どうやってカネを稼ぐんだ?

これもオレの意見だが、火星という言葉が出てくるということは、男が

かなり頭がおかしい証拠で、彼女もそれ以上追及はしないだろう。しか

しこれもまた、クライアントに、ただで答えを教えて、カネを稼げない

2つ目の事例だ」

「あんたが望むなら」と、アム。「オレは受けてもいい、ベン、しかし、

こいつにやらせてみては、なぜ、だめなんだ?エドは、この2日間、ほ

とんどまともなことはしてないし、ラジオについてはオレより詳しい」

スターロックは、肩をすくめた。「オーケー」と、彼。「なぜ、だめ

かというと、聞いてくれ、エド!このようなケースで重要なことは、良

い報告書を書くこと。読んだ人に、あんたがとても多くの仕事をしたか

のように思わせること。クライアントに、カネをいかに有意義に使った

か分かるように。自分の意見を強く出すのはよくない、発見した事実の

報告であって、彼女が読んで、結論を自分で導けるように書くこと。分

かる?」

「ええ」と、オレ。

「よし、ここに名刺がある。クライアントは、ジャスティンハバーマン、

西リンカーンパーク197、以前、彼女とビジネスをしたことがあって、

問題ない。オレは電話で話しただけだが、彼女の要求は、探偵は、今夜、

会いに来て、仕事の詳細の説明と指示を受けること。

トレモント行きの列車は、明日の始発に乗れ!100マイルちょっと

だ。仕事は2日で済ませろ!最大で3日を越えないこと!明日の朝は、

ここで報告する必要ない。経費を、今、見積もっておく」

「ええ」と、オレ。

「列車の切符代が、だいたい7ドル。小さな町だから、ホテル代は1晩

3ドル以上にはならない。仕事に3日かかったとしても、2晩の宿泊代

で済む。1日の食事代が4ドルとして、合計でちょうど25ドルあれば

足りる。彼女は得意客なので、経費は25ドルを1日に換算した額を請

求する。あんたの経費が下がったら、彼女の要求の1日100ドルを3

日分の請求額から減額する。経費分のカネは、経理課からもらってから

帰れ!なにか質問は?」

「了解」と、オレ。

「オーケー」と、彼。「今日はもう、帰ってよい!あんたもだ、アム、

今日はもうすることがない」それは、とオレは考えた、つまらないやさ

しさだ、なぜなら、今は5時4分前で、出てゆくのに5分は掛かる。

◇

アムといっしょにエレベータで下へ降りているときに、そのことを話

すと、アムは笑った。「それはお互いさまだ、キッド」と、彼。「ある

日は、5・6時間多く働くかもしれない。別の日は、5・6分早く帰る

かもしれない。ランドルフの角にある店で食べよう!」

オレたちはそうした。食べているあいだ、アムはもう少しその話を続

けた。「そのことを、事務所サイドからも見ておこう、エド。事務所は、

あんたがバックルームに座ってる時間に対して、支払っているのではな

く、あんたのした仕事に対してだ。スターロックがその支払いの元を取

り返す唯一の方法は、あんたが仕事をしてカネを稼ぐことによってだ。

確かに、1日4ドルの食事代は、カネをケチってるように見えるが、し

かし、食事を自分のカネで出すとしたら、多く支払いたいか?」

「イヤだと思う」

「それと同じに考えてみよう。事務所が100ドルの仕事を受けたとす

る。それは、2日の仕事で、経費は50ドルとする。事務所は20ドル

もうかる━━━あんたへの給与とオフィス代のあんたの分の合計が1日

15ドルとすれば。もしもあんたが3日かかって、経費が20ドルなら、

事務所は、35ドルもうかる。もしもあんたが事務所を経営していたら、

20ドルのもうけより35ドルのもうけの方がいいだろ?」

「あんたの勝ち、アム!」と、オレ。

「そう、簡単な算数で分かる。キッド、あんたは探偵の仕事を紹介して

くれと言っていた。神の助けで、今や、ひとりの探偵だ!なんとかうま

くやって欲しいが、もしもどうしても好きになれないでやめたくなった

ら、いつやめてもいい。続けるより、やめる方がいいなら」

「分かった」と、オレ。「オーケー、なんとかやってみる。オレは大丈

夫!この2日間は調子が出なかっただけ」

「帰宅したら、あんただけハバーマン婦人に会いに行け!それからカネ

を稼いで来い!」

「婦人を知ってる?」

「会ったことはある、なぜ?」

「どんなかんじ?」

「彼女は、女だ」と、彼。「なんとかうまくやって行ける。心配するな。

しかし、彼女の指示を受けてから、帰宅したら、いっしょに話し合って、

トレモントでどうやったらうまく行くか一番いい方法を見つけよう!」

オレたちはアパートの室に戻ると、ゲームをしたり、トランプのクリ

ビジを2回やって、オレの出掛ける時間になったので、きれいなシャツ

を着て、西リンカーンパークへ向かった。そこへ行くのは、8時がいい

と思った。

◇

ベンスターロックにもらった住所が、サロン付きの高級家具の豪邸と

は考えてなかった。ドアマンのいるようなマンションを考えていた。御

用聞きの裏口に案内されないように、新しいシャツに、ヒゲも剃った。

それは、個人の邸宅だったので、考え方が土台から違った。マンション

でなく、7・8室あるレンガ造りの家で、中庭は広く、周りが多くの花

や草木で囲まれていた。正面玄関の車スペースには、2台をバックで停

められるガレージがあった。郊外の土地も安い敷地に設計された屋敷で、

都会の中心に近い場所では、かなりの値段になったに違いない。

ドアの呼び鈴を鳴らすと、メイドが返事をした。彼女は、ドアを開け

て言った。「探偵事務所の方?」

オレがそうだと言うと、玄関ホールの右の室に案内して、言った。

「ハバーマン婦人はすぐ来る」

座って親指を回していたが、ヒマだったので、室の反対側にあるオー

ディオとレコードの棚を見に行こうとして立ち上がった。オーディオは

ケイプハート、アルバムはバニーベリガンからJ・Sバッハまですべて

揃っていた。音楽を始めたいなら、ここにあるものから聴くとよい。

レコードラベルを読んでいると、背後に咳払いがしたので、振り返っ

た。背の高いやせた男がドアのところで、グラスを持って、ウィスキー

の宣伝ポスターのようなポーズで立っていた。男は、30代から40代

のどこかだった。持っているドリンクの数も、1杯から10杯のどこか

だった━━━こちらに近づいて来る前までは。近づいたら、10杯だと

分かった。

「なにか聴きたい?」と、彼。

「ああ」と、オレ。

ケイプハートにグラスを置くと、アルバムを見ようとしてつまずきか

けた。「ハイドン?それとも、ハチャトリアン?」と、彼。酔っていて

も、ハチャトリアンをオレがカーンと発音するように簡単に発音した。

「俗っぽくて良ければ」と、オレ。「マクシースパニエルがあれば、ア

ッシュアルバムが聴きたい」

「子どものハート」と、彼。「アッシュは1枚あった」

棚からアルバムを引っ張り出すときに、よくつかんでなかったので、

手からすべって、ケイプハートのレコード台で飛び跳ねて、床に平らに

落ちた。レコードがひび割れる音がした。

グラスを持ち上げて、もうひと口飲んで、言った。「代わりに、ドリ

ンクは?」

「いらない」と、オレ。「音楽だけでじゅうぶん」

「自分でかけたら?」

「ケイプハートは、複雑すぎて、一度もかけたことがない」

「ほんとうに、飲まない?そうか、分かった、仕事中。イギリスでは、

みんな仕事がある。ジャスティンは━━━ジャスティンには会った?」

「まだ」

「すぐ分かるが、ジャスティンはみんなに仕事をさせる。今、なん時?」

8時15分と伝えた。

「おっと、公爵夫人を待たせられない」と、彼。「話せてよかった」室

を出て行って、正面ドアが閉まる音がした。2度と彼に会うことはなか

った。

オレは、マクシースパニエルアルバムを、中を確認しないで、棚に戻

した。そして、ケイプハートの上に置かれたグラスを、天板ガラス製の

コーヒーテーブルに移した。そして、座った。また、親指を回していた。

しばらくしてドアの方を見ると、女が立っていた。どのくらいそこに

立って、オレを見ていたか分からない。オレは立ち上がって、言った。

「ハバーマン婦人?オレは、スターロック探偵事務所のエドハンター」

彼女は、背が高く、ブロンドで、派手な化粧なしに、とても洗練され

ていた。年令は、21より上のどこかだった。目は、大きく、ひどく離

れて、子ジカのようだった。目の色を訊かないで欲しい。オレは、目の

色なんて気にしてない。しかし、髪の色は、ストローの色だった。スト

ローよりは、まとめてあった。彼女の体は、美しかった。ある種のドレ

スでおおわれていたが、すべて隠れていたわけではなかった。彼女は、

訊いた。「ラジオの知識は?」

「少し、多くはない」

「周波数変調の意味は?」

「それは」と、オレ。「放送システムで、送信波の周波数を、放送の種

類ごとの振幅と高さに従って変調すること。ノイズを除去する」

「ウィスキーサワー?あるいは、マティーニ?」

「訊くまでもない、まだ妻に無礼を?と訊くようなもの。探偵マニュア

ルには、仕事中は禁酒とある。無礼にならないように、答えるしかない。

答えは、どちらでも」

彼女は、ドアのところに寄り掛かって、言った。「ウィスキーサワー、

エルシー!」そして、室に入り、ソファに座った。オレも、また、座っ

て、彼女を見た。明らかに、彼女は見る価値があった。

「スターロックは長く?」と、彼女。

「それほどは」と、オレ。細かくは答えたくなかったので、訊いた。

「トレモントの男が作ったものを説明した手紙は?」

「オフィスにあるが、それは重要でない。知っておくべきことは、すべ

て今、説明する。準備は?鉛筆は?」

「覚えられる」と、オレ。「技術データばかりでなければ」

「それはない。彼の名前は、ステファン━━━フはph━━━アモリー。

家は、トレモント郊外2マイル、イリノイのダルタウンロード沿い」

「農家?」

「かつては。農場はあきらめた━━━だらだら発明してるのが好きで、

数年前に。すべての農地を隣人に売却した。家が建つ1・2エーカを残

して。今は寡夫━━━彼の妻が生きていた頃、わたしはいっしょに暮し

たことがある、子どもだったとき━━━ひとりで住んでいる。ランディ

バーネットという手伝いの男はいるが」

オレは、心の中で、名前を書き取って、訊いた。「ランディバーネッ

トが手伝っているものは?技術的なこと?それとも、家や1・2エーカ

の土地の世話?」

「どちらも少しづつ。彼には、技術的知識がある」

「ステファンアモリーが主張する、発明の正確な性質は?」

彼女は、オレに向かって顔をしかめた。「聞いて!名前は?」

「ハンター、エドハンター」

「聞いて、エド!質問はしなくていい!全部説明するから、そのあとで

質問があるかどうか訊く、オーケー?」

「オーケー」と、オレ。

「ステファンアモリーは、わたしの義理の叔父、母の義理の弟。わたし

の両親は、9才の時にともに死んだ。わたしは、アモリーといっしょに

住むために連れて行かれ、5年間、14才になるまでふたりといっしょ

に住んだ。そのあいだ、ふたりは、わたしにとって、父と母だった。そ

れから、アモリー夫人が死んで、シカゴの別の親戚に預けられた。そう、

その後のわたしのキャリアは、今の探偵のビジネスとは関係がない、詐

欺の疑いがないこと以外は。彼は悪気があるわけでは」

メイドが入って来て、中断された。トレーには、4杯のウィスキーサ

ワーがあった。メイドは、ジャスティンハバーマンに1杯、オレに1杯、

コーヒーテーブルにトレイごと置くと、出て行った。

オレは、トレイにある2杯のドリンクを見た。「酒がダメなら」と、

ジャスティン。「ミルクがいい?どこまで行った?」

「詐欺の疑いがない。彼が発明したものは?」

「ちょっと待って!」彼女は、ドリンクを手に取って、すすった。「彼

は、自分の発明したものには、警戒心が強い。大雑把に言うと、なにか

大きななにかを解明したか、あるいは、なんの役にも立たないもの。電

波を受信するもので、送信するものではない。周波数変調のことも語っ

た。そして、なにか特定できない、ある奇妙な信号を受信した。そのこ

とで悩まされていると認めた。指向性ループアンテナを使用した。信号

は上から来る」

「月とか火星?」

彼女は、オレに顔をしかめた。「ベンスターロックが言った?」

「ええ」と、オレ。「そう、つまり、あんたが言ったわけでない?」

「ベンスターロックは、アホ。わたしは電話では、誤解を生まないよう

に、必要最小限のことしか伝えてない。ステファンアモリーは、変わり

者じゃない。彼はまともで、少ないが発明品や特許を取ったものの印税

で暮らしている」

「すまない」と、オレ。「たぶん、サイエンスフィクションストーリー

の読み過ぎ!皮肉を言うつもりはなかった。どこか別の惑星で、知的生

命体が暮らしている可能性もゼロじゃない?地球外のどこかから、奇妙

な信号が送られてくることも考えられる?」

「なぜなら、その信号を受信するとき、かならず、正確に同じ角度、近

似的に75度から来る。地球を含めて、ほかの惑星である可能性はない。

つまり、その信号は、常に、宇宙の同一地点から来る」

「そう」と、オレ。「オレがバカだった。それで、答えは?月や火星で

はあり得ないことに賛成する」

「バカのふりはやめて!答えを言って!」

それは、ずるい質問だった。そのときの話のその地点では。なぜなら、

1つには、よく考えれば、分かる気がした。オレは、彼女を見て気が散

らないように、目を閉じて、1分間、よく考えた。

それから、目を開けて、言った。「電波は、ヘビサイド層で跳ね返っ

てしまう。

強い指向性ビームの信号は、上に向かって送られると、地上から30

か40マイル上空にあるヘビサイド層で跳ね返えされて、ミスターアモ

リーの受信機に、75度の角度で受信される。これが、答え?」

「あなたは、クラスの首席ね、エド!なんでベンスターロックなんかの

とこで働いてるの?」

「カネのため」と、オレ。「カネの話でいうと、あんたの義理の叔父は、

無心したことは?」

「1度もない。1セントもない。スターロックがなんて言ったか知らな

いが、叔父には世話になったので、あなたの報告がどうであれ、彼には、

いくらか送るつもり、たぶん、千ドルくらい。

しかし、もっと多くを要求してくれば、たとえば、5千ドルとか、そ

れは、わたしには大きな額、あげるにしても」

「オレにも」と、オレ。「大きな額だ、あげるにしても」

「おかしがらせないで、エド!あなたにそのつもりもないときが、一番、

おかしい」

「サンクス」と、オレ。

「気にしないで!お代わりできるように、今飲んでるグラスを飲み終え

てくれる?もう1杯は、こちらに回して!」

オレはそうした。「いいわ」と、彼女。「仕事の話を終わらせたいの

で、なにか知っておきたいことは?」

「1つだけ」と、オレ。「オレは、なにをしたらいい?」

彼女は、答える前に、3回深呼吸をした。彼女の胸の動きを見ていた

ら、簡単に、数えられた。「もしもあなたがわたしだったら、エド、な

にが知りたい?」

オレは、2杯目のウィスキーサワーをすすった。1杯目より少しうま

かった。オレは1分間考えていた、彼女の質問を。ウィスキーサワーの

ことでない。それから、言った。「オレが知りたいのは、点数がなん点

になるかだと思う」

彼女は、笑った。笑い声は、楽しそうに、ちりんちりんと鳴った。

「1分のあいだ」と、彼女。「心配だった、その質問にどう答えるか。

しかし、あなたの答えと言ったら━━━」

「1つには、自分では答えられない」と、オレ。「なぜ、ラジオ技術者

でなく、私立探偵を送ろうとするのか。オレは、技術者ではない、知っ

てるように」

「知ってる。わたしも、ウェブスターを見た。周波数変調のあなたの答

えも見ている。今朝、手紙を読みながら、それを見た。用語をいくつ調

べた?」

オレは、彼女にニヤリとした。「ここへ来る直前に、15か20くら

い。少しの知識はあった。検知器や増幅器、プレートとグリッドの違い

は分かる。用語を少し足しただけ。しかし、まだ、オレの質問に答えて

ない」

彼女は、答える前に、2回ドリンクをすすった。

「まず、エド、発明家は、特許を取る前は、頭の中にある発明品につい

て、詳しくしゃべりたくはない。わたしが技術者を送ったら、ステファ

ンアモリーは、技術用語を駆使してしゃべれるが、青写真や回路図は見

せないだろう。相手が素人だったら、なにも分からないとは思わないが、

もっと自由にしゃべれそう。それが1つ。

つぎは、説明するのが難しそう。女の直感、根拠のない思い付き、予

感のようなもの。それらを、ビジネスで使って来た。それで、うまくや

って来た。詐欺の疑いはない、と言った。そう、その通りで、なにを疑

ってるのか分からない。分かっていたら、話す必要はない。あなたには、

前もって、偏見を持ちたくない。あなたの質問の答えになった?」

「いいえ」と、オレ。「しかし、答えようとしてくれたことだけでじゅ

うぶん!最近、叔父にはいつ会った?つまり、義理の叔父には?」

「2年前に数日、彼が仕事でシカゴにいるときに。ここに滞在していた。

わたしが叔父を訪ねた最後は、5年前。ある期間に1度くらいづつ、手

紙のやり取りはしていた。今朝、届いた手紙は、数か月ぶりくらいの手

紙。ほかに質問は?」

「1つ」と、オレ。「しかし、重要なこと。訪ねる際に、ステファンア

モリーにはなんて?あんたを調査するために雇われた私立探偵?あるい

は、ファンタスティックなしゃべる口実を?」

「ぜんぶ、ほんとうのことを言って!ウソはだめ!ベンスターロックに

電話したあと、今日の午後に手紙を書いた。彼と話すために男を送った、

そのレポートを土台にするかどうかは分からないと。いずれにせよ、彼

にカネを送ることは、いっさい書いてない」

「いいね」と、オレ。簡単に見えた。

「音楽は好き?」

彼女は、レコード台に乗せる代わりにレコードをバウンドさせるよう

には見えなかったので、うなづいた。、

「ベートーベン?それとも、ビバップ?」

「あとの方が少し近い」と、オレ。「マクシースパニエル以外なら、だ

れでも。ディジーガレスピーはある?」

ちゃんとあった。それを聞きながら、ウィスキーサワーの2杯目も飲

んだ。そのとき、あまり秘教的でないリズムの曲が流れたので、それに

合わせてふたりで踊った。探偵マニュアルのルール#1━━━クライア

ントを口説いてはならない━━━を無視した。ダンスのあいだ、ずっと

音楽を聞いていた。とてもステキだった。ダンスしていると、毎分ごと

に情熱的になるものだが、これは、そうでなかった。そうならないよう

に、注意していた。それは、彼女が10才も年上だからではなく、それ

は気にならなかった、そうではなく、彼女がすごい金持ちだったからだ。

あんたたちのなかには、金持ちの女のおもちゃにされて喜ぶ者もいるか

もしれないが、オレはそうなりたいとは思わなかった。

10時になった。「すまない、エド」と、彼女。「パーティへ行く時

間だわ、いっしょに来る?」

「行かない方がいいと思う」と、オレ。「荷物を詰めたり、準備がある。

明日、早い列車に乗るので」

「そうね、あなたが行かない方がいいと思うなら。トレモントで泊まる

ホテルは?」

「決めてない。どんなホテルがあるかも知らない」

「ホテルは3つだけ。トレモントハウスが1番いいホテル、見た目も。

そこに泊まって!会いに行くかもしれないから」

たぶん、オレの眉毛が少し上がったらしい、彼女は続けた。「今週、

セントルイスへ仕事で行く、たぶん、車で。そうなると、トレモントは

通り道なので、仕事具合を見れる。それまで、うまくいってるか決めら

れるし、新たな調査をお願いできる」

「オーケー」と、オレ。「トレモントハウスに泊まる」

「いい子ね、エド」と、彼女。

オレは笑って、言った。「サンクスと、彼は言って、恥ずかしそうに

ハットを傾けた」

「だめだめ、ハードボイルドタッチは!言ったでしょ?あなたは、その

つもりもないときが、一番、おかしいって!」

「イエス、マム」と、オレ。

2

10時半に帰宅したとき、アムはいなかったが、ドレッサーの上にメ

モがあった。

「エド」と、メモ。「あんたに時間があれば、オレは角でビールを飲ん

でいる」

「角で」というのは、もちろん、ハイミーの店だった。オレは、また、

階段を下りて、ハイミーの店へ行った。アムは、カウンターの端にいた。

シカゴカブスについて熱い議論の真っ最中だった。オレに気づくと、2

度見のジェスチャーをして、議論から抜け出して、オレがすでにビール

を1杯ずつ注文した席に来た。

「どうだい、キッド?」と、彼。

「順調」と、オレ。「必要な手は打てた。うまくやれそう」

「点数は?」

「なにを見つけたかにもよる。まじめな話、間違ってる可能性もある。

なにを見つけたいかは、まだ、オープンクエスションのまま」

「いいね。そのうえ、2つのラッキーブレークがあった。1つは、明日、

遅くまで眠っていられる。あんたのために電話して、トレモント行きの

始発の時間を調べておいた。ユニオン駅を10時半にならなければ出発

しない」

「もう1つは?」

「ベンが今日の午後話してから、ずっと、頭に鳴り響いていたトレモン

トにいる知り合いの名前を、ついに、思い出した」

「女である方に賭ける」

「いや、あんたの言う意味では違う。彼女は━━━そう、もう60で、

小さなカーニバルのオーナーの奥さんで、数年前になるが、オレも数シ

ーズン加わっていた。キャロラインベミス。夫が死んでからカーニバル

を手放し、トレモントの週刊の新聞社を買った。もしもまだ、彼女がや

っていれば━━━そう、町のローカル新聞の編集者は、町の人間のすべ

てのことを知っている。彼女から、多くの情報を得られる」

「彼女を捜してみる」と、オレ。「アムのことを覚えている?」

「もちろん!彼女は、ステキなオールドレディで、数年前に、カーニバ

ルが3日間トレモントで公演したときに会っている。3日間だけだった

が、その町について覚えているのは、ずっと雨だったことだけ」彼は、

ニヤリとした。「クライアントに会って、どうだった?」

「オーケーだった。ヒットなし、盗塁なし、エラーなし。彼女は、ほん

とうにウルフレディ?」

「知らない、エド。あんたをからかっただけ。一度、数分、シャーロッ

クのオフィスで会っただけ」

「たいてい、なんの仕事で依頼して来る?」

「彼女の使用人の調査。やる気があるかどうか。彼女はドレスショップ

のチェーン店を経営していて、12店のうちの8店がシカゴにある。ほ

かに、ミルウォーキー、スプリングフィールド、ゲーリー、それにセン

トルイス。かなり頭のいいビジネスウーマンだと思う」

「帰る前に、もう一杯づつ?」

「いいね、エド、もう一杯ずつ飲もう!」

オレたちはそうしてから、帰った。

それは、恐ろしい悪夢の前奏曲のようには見えなかった。

朝、アムは7時に起きてから、9時まで寝ているオレのために、目覚

ましをセットし直してくれた。10時43分の列車に余裕を持って乗れ

た。スレーター駅で、乗り継ぎのため1時間待たされて、3時にトレモ

ントに着いた。トレモントハウスの室を、スターロックの予想通り1泊

ちょうど3ドルで取れた。列車の旅の疲れをいやしてから、仕事に取り

掛かった。ステファンアモリーに電話した。

自己紹介して、目的を話し、会いたいと告げた。

「今ちょうど、出掛けるところ、ミスターハンター」と、彼。「急に重

要な用事ができて、ダルタウンへ車で行くところ。明日ではダメ?」

「時間通りに戻れるなら、今夜、どうしても会いたい」

「それなら、9時でも遅くないなら、大丈夫。そのときまでに戻れる」

「それは良かった」

彼は、家までの道順を説明して、もしもまだ戻ってなかったら、使用

人のランディバーネットが中に入れて、待てるようにしてくれると言っ

た。

つぎに、電話帳に唯一載っていた新聞社に電話して、キャロラインベ

ミスを頼んだ。彼女は、町を離れていて、明日まで戻らなかった。

ホテルのデスクに降りて行って、受付に、トレモントには、商工会議

所かビジネス会議のようなものはないか訊いた。

受付の男は、商工会議所はあるが、常駐のオフィスのようなものはな

く、2週間に1回、商売人やビジネスマンたちが集まって、夜に会合を

開くだけだと言った。ひとりだけ秘書を事務員として雇っていて、会議

の議事録を作ったり、記録を保存している。

それから、彼はニヤリとして、言った。「その秘書に会うには、遠く

まで出向かなくていい。オレがそう」

だれかが受付に来て、手紙がないか訊いて、受付はそれを渡した。そ

れから、オレの方を向いて言った。「オレの名前は、セスパーキンソン、

ミスターハンター。なにか役に立てることが?つまり、商工会議所の秘

書として」

オレは、スターロックの探偵の身分証を見せて、ステファンアモリー

について、知ってることがあったらなんでも話してくれと言った。

「クレジットの信用度はいい」と、彼。「まじめな市民。売春や麻薬に

関わったことなし。特に、なにが知りたい?」

「彼がどういった人間か、どういった集まりに参加してるか、朝食にな

にを食べるか、といったこと━━━変わり者と言われるところも」

パーキンソンは、考えながらオレを見て、言った。「朝食になにを食

べるかは知らない。たぶん、いっしょに住む使用人のランディバーネッ

ト以外は知らない」

「それについては、あとで分かる」と、オレ。

彼は、からだを前のめりになって、受付カウンターに肘をついて、訊

いた。「シカゴのだれかが、彼の火星人ラジオに投資を?なにに投資す

る?」

「ああ」と、オレ。認めた。

「あんたの質問を要約すると、ほんとうに知りたいのは、彼が正気かど

うかだろ?」

「そういうことにしよう」と、オレ。「彼は正気?」

「そう、1か月前までは、正気だったと言える、ただし、かつて行った

奇妙な1つを除いて。そして、もちろん、彼は、妻が死んだので、ラン

ディバーネットを除いて、いつも友人も作らず、まるで修行僧のように

暮らしていることを除いて」

「1か月前の奇妙なこととは?」

「ランディを刑務所から出したこと。そのあと、彼を使用人として雇っ

た」

「それについては知らない」と、オレ。「なにがあった?」

「2年前、ランディは彼からカネを盗んだ。だいたい300ドル。その

後、捕まったとき、彼はアモリーを助けたいと思って来て、そうしたと

言ったが、とにかく、彼は盗んだ。アモリーは怒り、彼を起訴して、刑

務所へ送った。3年から5年の刑だった。

ランディが刑務所に入ってすぐ、アモリーは気が変わって、彼を出し

て、また、働かせた。刑務所から彼を出すのに、300ドルを大きく越

えるカネを使って。彼を6か月で出して、また、自分のために働かせた」

その先を待ったが、なにも起きなかった。彼は、なにかを期待するか

のように、オレを見ていた。「おかしいところはどこ?」と、オレ。

「彼は怒ったあと、気が変わった。もっとカネを使った」

パーキンソンは、オレが少し変わっているかのように見ていた。オレ

は彼を見た。彼は、なにか特別であるようには見えなかった。30から

35くらいで、長い馬のような顔、砂色の髪、それは、キチンと切りそ

ろえてあったが、馬のたてがみを思わせた。オレは、特に今まで、馬の

世話をしたことはなかった。

ステファンアモリーについて、2つ奇妙なことのうち、まだ、1つし

か聞いてないことを思い出した。それで、もう1つの方を訊いた。

「彼の惑星間ラジオのことは?」

「なんのこと?」

「なんのことって?」また、彼は、ステファンアモリーに関して、雲の

爆発から出て来たばかりで、まったく意味が分からないという顔になっ

た。彼は最初、ゴシップ話をするように始めたが、今は、なにか疑問に

思っていた。「なぜみんな、彼のラジオを火星と結び付けようとするの

か分からない」

「それは彼の主張では?」と、オレ。「オレの理解では、彼は方向性の

ある信号をキャッチした、上方向に対角線上に。しかし、それは、すぐ

近くのどこかから発信された可能性がある。ヘビサイド層で跳ね返って、

そのアングルで彼のアンテナにキャッチされたのだ。実際、彼が聞いた

時刻に同じアングルで送られていれば、地球からの位置関係が変化する

惑星からのものではないことを明かしている」

「それは、彼が言ったこと?それなら、なぜ、彼は昨日、町にいて、地

球儀を買ったり、図書館で天文学の本をなん冊も借りていた?」

「そう?」

「そうだった。3つの書店を回り、クロッツ書店では天文学の本を見て

いた。そこでは買わなかった。1冊の本を持っていたが、見たい本と違

ったらしく、図書館で5冊の本を持っていて、そのうちの3冊を借りた。

とても、信号がなんとか層で跳ね返ったと彼が考えているようには見え

ない」

「昨日のこと?」と、オレ。ジャスティンハバーマンがもらった手紙が

書かれたのは、一昨昨日の月曜だった。もしも彼女がきのうの朝手紙を

もらったとすれば。

「そう」

オレは、タバコを出して、考えながら、火をつけた。 パーキンソン

は、今にもいななこうとしているかのように、オレを見ていた。

「火星というけど」と、オレ。「それは、今、思いついたこと?それと

も、アモリーが言ったこと?つまり、電波が地球外からだとして、なぜ、

金星や木星や、アルファケンタウリからではない?」

また、彼は、秘密の話をするように、前のめりになった。「そう、ア

モリーは火星とは言ってない。しかし、あんたには信号はなんだと?」

「いや、まだ、彼には会ってない」

「そう、信号はクリック音、ただのクリック音。いつも彼が聞いていた

のは、4つのクリック音」

「それで?」と、オレ。

「分からない?4つのクリック音。火星は、4番目の惑星では?火星が

居住可能だとして、火星人が信号を送るとしたら、最初はもっともシン

プルなものを送って来るよね?信号がどこから来たか、すぐ分かるよう

に?」

「それはありうる」と、オレ。とても慎重に。「それはあんたの考え、

それともアモリーの?」

「オレの!」と、彼。誇りをもって。

その返答の意味が分かるまで、たっぷり10秒掛かった。特別輝かし

い返答というわけでもなかった。「うう、いろいろありがとう」と、オ

レ。ロビーから通りに出た。

◇

トレモントは、中央に集中した町だった。あらゆる店は、メイン通り

沿いの5ブロックに集まっていた。オレは西から、店が住宅に変わるま

で歩き、それから通りを渡って、反対側を東に向かって歩いた。日没の

陽射しが背中に当たって、影が広い歩道に長く伸びた。特に、なにか捜

していたわけでなく、ただその土地の感覚を感じていただけ。それほど

気にしてなかったが、商工会議所の秘書と話した直後だったので、オレ

は多少、偏見を持っていたかもしれない。トレモント弁護士事務所の前

を通った。後のために、その場所を覚えておいた。

いくつかのドアが並んでいたのは、公共図書館のしるしだった。本を

捜していたわけでなかったが、アイデアを思いついて、引き返した。

ドアのすぐ近くにデスクがあって、娘がいた。いろいろなもに囲まれ

ていた。本の棚や、テーブルで本を読んでいる太った女。後ろの棚には、

ふたりの子どもがいた。しかし、最初にドアを入ったとき、目についた

のはデスクにいる娘だった。

彼女がなんなのか、正確には分からなかった。彼女はきれいで、しか

し、きれいな娘にはいくらでも会っていた。スベードのエースの黒のよ

うな黒髪だった。肌は滑らかな白だった。ジェットヘアのせいで、もっ

と滑らかで白く見えた。ドレスは、シンプルな棒じまだった。しかし、

その下にきれいでステキななにかがあるのを知っているかのように着こ

なしていた。彼女は、18から20のどこかだ。

彼女についてはなにも知らなかったが、ドアを入ったとき、彼女は顔

を上げて、目が合った。オレは突然、ヒザに痛みを覚えた。

ひと目惚れだと言ってるわけじゃない、そのようなものがあるとして

も。また、正確には、セックスアピールを感じたわけでもない。しかし、

どちらも少しはあったかもしれない。プラス、オレの知識では名前を付

けられない、なにかの大きな助けがあった。

オレはデスクで立ち止まり、たぶん、3秒間、なにをしようと図書館

に入ったのか分からなくなった。考えられたのは、町には、あとたった

の2日しかいられないということだった。

やっとのことで、ラジオ関係の本はどこと訊くことができた。

「少しだけある」と、彼女。「場所を教える」

それは、望んでいたことだった。不運にも、たったの5歩のところだ

った。ふたりで長い散歩とはいかなかった。10冊ほど離れた2冊を指

差した。「ここからあそこまで。あるのはそれだけ」と、彼女。「サン

クス」と、オレ。

彼女はデスクに戻って行き、彼女が振り返って、オレが彼女を見てい

ることに気付く前に、本の方を向いた。つぎの一手を考えながら、本を

出して開いた。そして分かった、本を借り出せばいい。

本を手で持って、顔を近づけた。それは、メーテルリンクスの『白ア

リの生態』だった。それを棚に戻し、彼女が指差した12冊のタイトル

を見た。もっとも新しそうな本を出して、急いで中を見た。そして、こ

れを借りることにした。

「名前は、エドハンター」と、オレ。本をデスクに置いた。「通りの向

かいのトレモントハウスに、2日だけ泊まっている。できれば、この本

を借りたい。オレは旅行者なので、本を持って行かれないように保証金

がいると思う」オレは財布を出した。「いくら?」

「できれば、ミスウィルスが戻るまで待って欲しい」と、彼女。「わた

しは図書館員でない。彼女は雑用に出ている。ここを数分見ていてと言

われただけ。貸出カードがあれば、スタンプを押すだけで持ち出せるけ

ど」

「彼女は数分で戻る?」

彼女は、うなづいた。

「では、待っている」と、オレ。あまりに明らかというわけではないが、

デスクに寄り掛かって、少し気が楽になった。「名前を訊いてもいい?

ここに住んでいたら、そのうち分かるのだろうけど、2日しかいないの

で」オレは、悲しそうに頭を振った。

「旅するセールスマンなら、たまにいる」彼女は名前を言わなかったが、

驚いても、困ってもいなかった。別のもの。

「私立探偵」と、オレ。思い切って言ってみた。しかし彼女は驚いた素

振りを見せなかった。急いで付け足した。「からかってるんじゃない。

そう見えないだろうが、探偵はそう見られてはダメなんだ。シカゴのシ

ャーロック事務所で働いている」

「ほんとう?」彼女は、少しは興味を持ってくれた。

「証拠はこれ!」と、オレ。シャーロックの身分証を見せた。彼女はそ

れを確かめた。

「ここには、仕事で?」と、彼女。それを返しながら。

オレは指を唇にあてて、彼女にからだを近づけて、小声で言った。

「FBIを調査している。テロ組織の疑いがある。それについて、2・

3質問しても?」

彼女は笑みを浮かべた。「ええ」

「まず、あんたの名前は?」

彼女から笑いが湧き上がったが、ステキな笑いだった。返事も。「キ

ングマン」と、彼女。「モリーキングマン」

「美しい名前だ」と、オレ。「しかし、調査に戻ろう。そうでないよう

に振る舞って。FBIに知り合いは?」

「たぶん、いない」

「なぜ、たぶん?」

それが、また、彼女を笑わせた。オレのやり方は、うまく行っていた。

「少し急いでいる、図書館員がすぐ戻るか、そしてあんたがどこかへ消

えてしまうか心配だ。FBIの調査は、今夜の途中まで時間がある。知

らない町で、時間があって、退屈。ディナーをいっしょにと誘える?あ

るいは、午後の残りを、なんか飲み物でも?」

「たぶん、できない、すまない」彼女の目は、オレの後ろの窓を追った。

「ミスウィルスが戻った」

彼女はデスクから立ち上がった。

「しかし」と、オレ。「どこで、いつ、どのようにまた会える?」

「明日の午後3時にここにいる、また会いたければ。そのとき、ミスウ

ィルスは歯医者に約束があって、そう約束した━━━ハイ、ドロシー!

ここに、新しく図書カードを作りたいという人がいる。あなたが戻るま

で待ってもらっていた」

そして、ミスウィルスをオレに引き合わせ、どこかへ行ってしまった。

とにかく、通りで彼女を尾行することはできなかった。

オレは図書カードの手続きを済ませ、借り出す保証金として、本の代

金を置いてきた。本を持って、トレモントハウスに戻り、自分の室へ持

って行った。だいたい7時まで、ラジオの本を調べ、いくつかの章はと

ばし、それ以外は読んだ。ラジオの知識をリフレッシュさせ、いろいろ

な追加情報をピックアップした。

それほど、集中できてなかった。モリーキングマンの顔が浮かんで、

邪魔をした。考え続けた。たったの2日だけだ!なぜ、ここでなく、シ

カゴで会わなかったのだろう?明日の午後3時にがんばって図書館へ行

くよりもむしろ、彼女には2度と会えない予感がした。同時に、そこに

はきっと行くことも知っていた。

下へ行くとき、ラジオの本も持って、食事中にもう少し読もうと思っ

た。しかし、本は持って行ったが、隣りのレストランで、ハンバーガー

ステーキを食べながら、考え続けた。ステファンアモリーが扱う、電波

の種類を調べるべきことが分かっていた。しかし、どう質問したらいい

かまったく分からなかった。訊きたいことを質問して、2番目の質問は、

最初の質問に彼がどう答えるかに依存して、違って来る。

8時15分で、食べ終わる頃には、完全に暗くなっていた。オレは、

アモリーの家まで歩くことにした、歩く時間を使っていいなら。ちょう

ど9時には着ける。

本は、持って歩くには邪魔なので、自分の室まで上がらずに、ホテル

のフロントに預けておくことにした。

ロビーに戻って、フロントに向かった。商工会議所の秘書が、まだ、

そこにいて、オレにパンチを食らわす振りをした。

「電話があった、ミスターハンター」と、彼。「シカゴからの長距離、

あんたの室から返答がなかったので、伝言がある」

伝言を手渡した。オレは読んだ。

「セントルイスに今夜、車で行く。午前0時から1時のあいだに、トレ

モントを通る。調査について指示があるので、その時間、室にいて!J

・H」それは、学校の先生しか書けない、きれいなスペンシリアン筆記

体で書かれていた。あるいは、商工会議所の秘書なら書けたかもしれな

い。

オレがそこから顔を上げて、セスパーキンソンの顔を見た。「女の声

だった」と、彼。補足した。それから、それについて考えていたかのよ

うに。「アモリーはシカゴに姪がいた。ハバーマンという名前の、数年

前にいっしょに住んでいた。ジャスティンハバーマン、J・Hは、今回

の調査のクライアント?」

「それは、秘密事項」と、オレ。「トレモントの外部の人間には言わな

いで!12時から1時までは、あんたの番?」

「いや、違う。オレは、あと数分で非番。夜間の係は、7時半までここ

にいる。あんたのメッセージを彼に伝えておく」

「オーケー」と、オレ。「9時に約束があるので」

「アモリーと?」

「そう、アモリー。真夜中までに戻るつもりだが、もしもまだだったら、

だれか訪ねて来たら」

「ミスハバーマンのこと?あるいは、ミセス?彼女は結婚は?」

「訊いてみて、分かったら教える。オレが戻るまでにここへ来たら、夜

の受付に、オレはすぐ戻ると彼女に言ってと、伝えて!」

「そう伝える。今夜、例のラジオを見る?」

「レポートを書いたら」と、オレ。「送る前に、あんたに見せる。うう、

ここに来た目的を忘れるところだった。この本を受付で預かっておいて!

運んだり上に持って行かずに済むように!」

「確かに預かった、ミスターハンター!」

本を預け、外に出た。

◇

西に12ブロック歩いて、町のはずれに来ると、それから、アモリー

が教えてくれたように、北に2ブロック行って、道路が始まるところに

出た。アモリーの家は、この道路沿いにちょうど2マイルのところで、

ポーチの明かりを、オレが通り過ぎないようにつけていてくれるそうだ。

道路を歩き始めて、すぐ思いついたのは、出て来る前に、懐中電灯を

持ってくればよかったということだったが、もう、遅かった。とにかく、

月の光は少しはあって、道路の端は見るのにじゅうぶんだった。進むう

ちに、目が慣れて、両側に垣根があるのが見えた。木々のぼんやりした

全体や、たまに、農家や納屋が見えた。

2つの農家を過ぎてから、ポーチの明かりを見逃しそうな場合は、郵

便箱の名前を確認するようにした。J・ハッターマンの郵便箱を過ぎて、

バーネットと書かれたものを過ぎた。アモリーのために働いている、ラ

ンディバーネットの親戚かと疑問に思った。

道路は、カーブを曲がり、小さな木製の橋を渡った。月は、明るくな

ったように見えた。木々の並木があり、右手に、なにかの果樹園があっ

た。木の下には、高くて太い下草が生えていた。

歩いていると、たまたま、なにかを見たように感じた。オレの想像か

なにかなのか、木の下のうしろに、下草の先端のあたりに、人の顔のよ

うな、明るい楕円形があるのが見えた。それは、ちょうど、人間の顔が

ある高さだった。

それと同時に、うなり声が聞こえた。動物のうなり声。顔は、なにか

の影か、想像の産物ということはある。しかし、うなり声は、そうでな

かった。うなり声は、はっきり聞こえたし、正気であろうとなかろうと、

人の声ではなかった。獣のような、悪意のある、狂暴な音だった。ラジ

オのホラー番組から抜け出て来たなにか。

音がして、突然、明るい人の顔のようなものは、もうそこにはなかっ

た。マジックだったら高い点数が取れるトリックのように、消えたので

はなかった。そうする気があれば、だれだって、1歩後ろに木々の深い

影の中にはいれば、姿を隠すことができた。

しかし、オレは、彼を追わなかった。オレはかなり怖がっていて、オ

レを追ってこなければ、喜んで、彼も追わなかった。木の下になにがあ

ろうと、オレとは関係なかった。ステファンアモリーという男とビジネ

スで会わねばならず、間に合うように歩き続けなくてはならなかった。

実際、少し速く歩こうと決めた。走りたかったが、そうしなかった。

道路の前方に、鋭いカーブがあった。オレが見たものがなんであれ、

そこから12歩行ったところだった。そのカーブを曲がり始めると、オ

レの後ろが見えた。

カーブの途中で前を見て、ちょうど前方になにかが横たわっているの

が見えた。ほとんどは道路上で、一部が、道路と果樹園のあいだの浅い

溝に。背中を下にして、男のように見えた。オレは、真上から男を見た。

のどが引き裂かれていた。

3

なにかが、オレの背骨を上がったり下がったりして、頭の皮をちくち

く刺した。怖かったのは、死体といっしょだからではなかった。オレは

前にも、多くはないがなん人かは見ている。怖かったのは、それといっ

しょだからではない。たった20歩後ろに、道路のカーブを曲がったと

ころに、だれかかなにかが木々の暗闇の中にいて、だれかかなにかがこ

れをやったということだった。

(つづく)