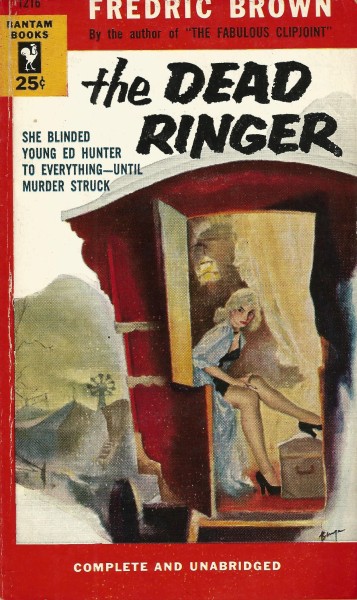

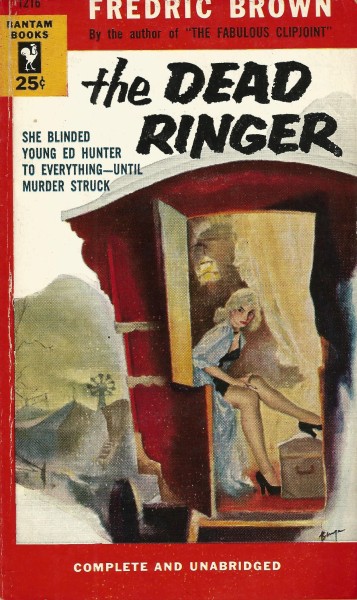

デッドリンガー

原作:フレドリックブラウン

アランフィールド

プロローグ

それは、殺しの前奏曲になるようには、まったく見えなかった。どん

より曇ったグレーの午後で、しかし温かく、客の入りは上々だった。オ

レたちはなんとか、昼のビジネスを終えたところだった。8月15日、

木曜、インディアナのエバンスビルに来てから4日目だった。

6時半に夜のビジネスの準備を始めたころ、雨が降り出した。普通だ

ったら、カーニバルには悲劇だが、このときは、だれもそれほど気にし

てなかった。南オハイオからケンタッキーまで移動しているあいだ、天

候には、ここなん週間もがっかりさせられた。みんな毎日働き、たっぷ

り稼いだ。夜のオフになると、打って変わって、笑顔になった。

登場人物

エドハンター:元印刷工、叔父アムのカーニバルに転がり込む。

アムハンター:エドの叔父、カーニバルで働く、たまに私立探偵をやる。

ホーギー:自分の出店が中止、移動先の下見をしている、背が高い。

リーケイリー:サイドショーのマジシャン、レコードを持っている。

リタ:ポージングショーの娘、カーニバルに参加したばかりの新人。

ダーリーン:ポージングショーの女

アーミンワイス:刑事。

1

オレの叔父のアムは、ふたりが働く、ボールゲームコーナーのテント

を開けたところだった。夕闇のなか、最初のボールゲームが始まった。

彼は、ハットをうしろにずらして、空を見上げた。雨粒が2・3滴、

顔にあたり、そこで輝いた。すると、彼はテントをまた閉めて、オレに

向かってニヤリとして、言った。「さて、エド、夜のオフにしよう!」

「ただの通り雨では?」と、オレ。

「いいや、一晩中降る。雨雲がどんどん来ている。ロープで店閉まいに

しよう!」

オレたちは、野球のボール、木製のミルクボトル、それに2つの賞金

棚を片付けて、レインコートを着た。オレはハットをかぶった。アムは、

寝ている以外はいつもかぶっていたので、すでにかぶっていた。『シャ

ドー』のようなソフトな黒の縁の垂れたソフト帽だった。しかし、アム

は、『シャドー』とは少しも似てなかった。背が低く、太って、陽気な

丸顔で、茶の口ひげもなかった。

ロープで、ブースの側壁を縛った。そのときから、雨が強く降り出し

た。カーニバルの中広場のテントは、のぼりを下ろし、ロープで店閉ま

いを始めた。オレたちは、ブースの奥の就寝用テントもロープで縛った。

そのころ、雨は小降りになった。しかし、アムはあたり前のように言

った。「今夜はもう店は開けない。Gトップへ繰り出そう!町へ出て、

映画を見る?」

「オレはこのあたりにいる」と、オレ。「トロンボーンの練習がしたい

し、探偵雑誌も読みたい」

アムは、うなづいて、誘うのはやめた。オレはテントに戻り、電気を

つけた。トロンボーンを取り出した。1年前に父が死んだあと、オレが

カーニバルに来たときに、アムが買ってくれた本格的なトロンボーンだ

った。

オレは、まだ、トロンボーンは初心者だった。ただ座って、それを持

って、感覚を味わった。スライドは羽のように軽く、なんの摩擦も重さ

も感じないで素早く動かせた。金メッキされていて、宝石のように毎日

磨いてピカピカに保っている。持ってるだけですばらしく、見ているだ

けでほれぼれした。

しばらくして、音階の練習を始めた。覚えているいくつかのフレーズ

を吹いてみた。まずまずだった。しかし、高音のフレーズで音が1つ割

れた。かなり不気味な音になったに違いない。

笑い声がしたので、周りを見た。ホーギーは、テントの入口で頭をく

ぐらせて、ニヤリとして入って来た。明るい黄のレインコートから雨の

しずくが垂れた。体が大きいので、ひとりでテントがいっぱいになった。

首を少し曲げて、ハットがキャンバスにこすれないようにして、立って

いた。

彼は言った。「だれかがここで殺されたと思った、エド。確かめるた

めに、見に来た」

オレは、ニヤリを返した。「戻ったところ、ホーギー?」

「数分前に。来週のサウスベンドは、すべてオーケー!そこでも、いい

稼ぎになりそう」

ホーギーは、下見専門の男が辞めてから、週の数日は、代わりに現地

の下見をしていた。彼の本来のサイドショーであるセックス講座は、多

くの町で差し止められていて、シーズンを通じて、中止が決まっていた。

「チンパンの容体は?」と、オレ。彼の顔は、深刻になった。「まだ、

悪い。彼女を診るために、最初にトレーラーに寄って来たところ。アム

はどこ?また、ギャンブル?」

オレは、「そう」と答え、彼は出て行った。雨は、また、強くなった。

頭の上で、キャンバスのドラムがずっと続いた。今、雷鳴も始まった。

まだ、遠くで、ごろごろ鳴っていた。びくびくものだった。それは、た

だ、雲が重なり合って衝突しただけなことは知っていたが、そうは思え

なかった。動物のうなり声以上だった。声だけで正体の分からない大き

な動物、夜に大きく響き、遠くでも命にかかわるような。

オレは、レインコートを着て、中広場へ出て行った。雨がハットをド

ラムのように打ち付け、地面は泥だらけになりつつあった。しかし、幸

運なことに、地面はスロープになっていて、水が集まって水溜まりには

ならなかった。かんなくずを撒いて、泥を吸わせていた。

中広場を横切って、フリークショーの裏のグリーンのトレーラーに向

かった。電気が点いていて、ドアをノックすると、リーケイリーの声が

して、中へ入るよう言った。

彼は、オレにニヤリと笑った。「イェ〜、レコードを聞いていいよ、

オレは、しばらく出かけて来る」

「新しいレコード?」

「ジミードロシーアルバム。かなりいい演奏」レインコートを着て、出

て行った。オレは、ポータブルプレイヤーの電源を入れて、ドロシーア

ルバムをかけた。いい演奏だった。しかし、雷が大きく鳴り響いて、音

楽に集中できなかった。音楽はあきらめて、また、外へ出た。

雨はさらに激しくなった、まるで雲の爆発。ブースの裏に急いで戻る

と、アムがポップコーンワゴンの風下に立っていて、テントの上を見て

いた。風も強かったが、危険なレベルでなかった。

オレは、彼といっしょに雨が小降りになるまで立っていた。それから、

アムはGトップに戻って行った。Gトップは、大きなカーニバルにはよ

くある、そこで働く者たちがカードゲームを楽しめるギャンブルテント

だった。お客や外部の者は入れない、純粋にファミリーだけが楽しめる

スペースだった。アムのところへ行って、ラミーをするのを見ていたが、

座らなかった。

数回見てから、就寝用テントに戻った。レインコートの下は一部濡れ

ていたので、脱いで、タオルでこすって乾かした

こすってるあいだに、電気が落ちた。ここの電球だけでなく、カーニ

バルじゅうの電気が落ちた。フラップから頭を出して覗くと、どこも真

っ暗だった。

少し呪いの言葉を口にしてから、あたりを手さぐりしてマッチを見つ

けると、緊急用のカーバイドランタンに火をつけた。乾いたアンダーウ

ェアに着替えたところで、アムがテントに頭を入れた。

「大丈夫、キッド?」と、彼。

「ああ」と、オレ。「なにが起こった?」

「雷が電線に落ちて、ディーゼル車の発電機が壊れた。コイルが焼けて、

今夜じゅうには直せないそうだ。嵐は止んだが、ツメ跡を残した」

彼が行ってから、探偵雑誌を出して読もうとしたが、ますます眠くな

った。雨は、また、ソフトに降り出して、それから弱くなった。雨のソ

フトなドラムの向こうで、時計が時を告げ、遠くの列車が汽笛を鳴らし

た。

カーバイドランタンのかすかなつぶやき、雨のソフトなブーンという

音、それに退屈なストーリーが目覚めているのを難しくさせた。そして、

眠りに落ちた。

◇

銃声を聞いたのかどうか、分からなかった。聞いたとしても、そのと

き見ていた夢とごっちゃになって、はっきりと思い出せなかった。

オレを目覚めさせたのは、テントの入口からのアムの声だった。「大

丈夫、エド?」オレは、簡易ベッドに座った。「ああ」と、オレ。「な

に?」

「今、銃声がした。たぶん━━━」言い終えなかった。彼は、オレがあ

たりを手さぐりしていて、アムがトランクにしまっていた32口径を暴

発させたのではないかと考えたのだ。

彼は、テントに入って来た。うしろにほんやり大きな影━━━ホーギ

ーは、首を少し曲げて、キャンバスにこすれないようにしていた。彼の

声は、ガラガラ声だった。「だれかが、銃声はサイドショーの方からし

たと言っていた。アム、いっしょに行ってみる?」

アムとホーギーは、すぐにそうした。オレは、また突然テントでひと

りになって、まだ、眠かった。簡易ベッドから足を下ろして、長靴をは

いた。外は、今、多くの声がして、足音が跳ね回った。雨音は、もう、

なかった。つかんでいたレインコートを着た。肌に直接当たって、冷た

く、ねっとりした。急いで、ボールゲームの横を通るときに、コートの

ボタンを掛けた。中広場に出ると、まだ、細かい霧雨が降っていた。

同じ方向へ、走ったり歩く人々がいた。ほとんどは懐中電灯を持って

いた。眠かったので、中広場がテントと同じに暗いことを忘れて、持っ

てくることを思いつかなかった。しかし、みんなについて行くと、どこ

にも落ちたりしないで、サイドショーの方へ行けた。

サイドショーの前にフェンスがあったが、簡単にそこまで走って行け

た。それを乗り越えて、杭などのないテントへの道が開けたので、サイ

ドショーの入口に着けた。

中に入ると、光━━━不規則な光で、おそらく、20くらいの懐中電

灯の光に、全体を照らすぼんやりとしたイルミネーションの光、さらに、

一番明るいスポットライトの光があった。

スポットライトは、中央近くを照らしていた。人々がその周りを取り

囲んでいた。見下ろしているものがなにか、見えなかった。オレは、そ

の端へ走って行って、肩や頭を押しのけて見ようとした。

そのとき、だれかが円の外からオレを押して、芝生の上に横になって

いるものをはっきり見ることができた。熱心に見たかったわけでなかっ

た。

横たわっていたのは、子どもだった。芝生に顔を下にして、服はなに

も着てなかった。6才か8才の少年に見えた。とても白い肌で短く刈ら

れた黒髪だった。

背中から刺さったナイフの柄があった。重い柄だった。オーストラリ

アショーで使われる投げるナイフの1本の柄のように見えた。

子どもを知らなかった。少なくとも、背中から見て、だれだか分から

なかった。

ほかのみんなは、うしろからオレを押しながら、なん人かは、興奮し

てしゃべった。ポップジャーニーは、サークルの向かいで、ヒザをつい

て、片手を少年の肩に置いて、言った。「サバのように死んでる!石の

ように冷たい!」片手をすぐに離した。だれかは、「ジーザスクライス

ト!」と言い、少しも祈りのように聞こえなかった。だれかは、「動か

すな!触るな!」と言った。だれかは、警察をと言い、だれかは、祈っ

た。

オレは、うしろの広い場所まで戻った。アムとホーギーが、別のグル

ープのところにいるのが見えた。少人数のグループで、ボロボロの台の

端でうなだれて座っているだれかを取り囲んでいた。だれであれ、すす

り泣いて、不安定で、今にもヒステリーを起こしそうだった。娘で、声

からだれか分からない、とても怖がってる娘だった。

オレも気分がすぐれなかった。怖くはなかった、娘の感じてるように

は、しかし、胃がムカムカした。

オレは、入口を出て、正面のやたら高い台に寄り掛かった。いったい

だれが、あんな小さな子どもをナイフで刺したのだろう?そして、なぜ?

子どもがだれか考えたが、分からなかった。それは、おかしなことだっ

た。なぜなら、カーニバルにいる子どもは多くはなかったし、名前は知

らなくても、見れば分かった。

あの身長と年令で、オレのお気に入りの子どもは、ジガブという名前

で、ジグショーでタップダンスをしていた。ジガブは、7才くらい、両

足は、ジャズドラマーのクルーパの両手より、もっとリズミカルだった。

しかし、この少年はジガブでなかった。ジガブは、そんな白い肌でなか

った。洞窟の中のように黒だった。

しかし、とオレは考えた、横たわっている子どもは、カーニバルにい

るに違いない、町の子どもでなかった。町の子どもは、夜遅くに、サイ

ドショーのあたりにいないし、服を着てないということもない。カーニ

バルの子どもだったら、それはそんなに奇妙でない。つまり、カーニバ

ルの人間は、暑い夜には裸で寝るし、同じように、子どもも━━━

1分して、胃のムカムカは収まった。口にイヤな味が残っていた、文

字通りに、比喩的に、しかし、ランチが悪かったわけでなかった。

アムがオレを呼ぶ声がしたので、「イェ〜」と答えた。テントに戻ろ

うとしたが、アムとホーギーと娘が、入口を出て、こちらに歩いて来た。

娘は、ふたりの間で、ふたりの腕は、娘の肩越しにクロスさせていた。

グリーンの長いレインコートにグリーンのベレー帽で、ハイヒールのス

リッパは泥だらけだった。レインコートも泥だらけで、その下に裸の足

が見えた。彼女は、顔の前の腕に少し寄り掛かり、まだ、少しすすり泣

いていた。アムは、彼女に、とても静かに、話し掛けた。「リタ、ハニ

ー、甥のエドは知ってるよね?エドハンター、オレと同じハンター。彼

はいいやつ、気分が晴れるまで、エドに近くをドライブに連れて行って

もらうといい。しばらくエドに預けるから」

娘は、すすり泣きをやめた。顔をおおっていた両手を降ろして。今や

っと分かった。ポージングショーに出ている新しい娘のひとりで、ルイ

スビルからだ。今まで、数回しか見てなかった。彼女は、きれいだった

が、今は、泣いたせいで顔は腫れぼったく、頬には泥が付いて、そう見

えなかった。

「ハ、ハイ、エド!」と、彼女。笑おうとした。オレは、胃と喉の感覚

を忘れて、彼女に笑い掛けた。殺された子どもは、彼女の弟かなにかな

のかと疑問に思った。彼女の息子とは思えなかった。彼女は、オレとそ

う変わらなかった。あの年令の子どもはあるはずなかった。18以上に

は見えなかった。アムは、彼女をホーギーといっしょに残して、こちら

に来て、オレの腕をとって前かがみになって、小声で、ほかのふたりに

聞こえないようにしゃべった。

「彼女が子どもを見つけた、エド」と、アム。「サイドショーの中を通

り抜けようとして、暗闇で彼につまづいた━━━たぶん、トイレへ行こ

うとして近道した。彼女は、半狂乱になり掛けている、彼女を連れて」

「子どもは、だれ、アム?」と、オレ。「あんたは知ってる?あるいは、

彼女が?」

「いや、分からない。オレは、このあたりを少し調べたい、ホーギーと

いっしょに。ホーギーは車のキーを貸してくれる。彼のトレーラーの前

にあるが、連結されてない。彼女をドライブに連れて行って、起こった

ことを忘れさせろ!」アムはニヤリとして、一瞬、半人半獣神のサチュ

ロスのような笑顔になった。「なにか楽しいことをしゃべって、喜ばせ

てやれ!」

「ああ」と、オレ。「しかし、彼女が発見者なら、警官が来たとき、近

くにいないと困るんじゃない?」

アムは、辛抱強そうなジェスチャーをした。「そこは、オレたちでな

んとかする。彼女が今のまま、警官から質問されたら、分裂してヒステ

リーを起こす。だから、やつらは待たせておけ!オレが見つけたことに

して、みんなが銃声を聞いたことは伏せておいて━━━」

「ヘイ!」と、オレ。アムが言うまで、銃声のことをすっかり忘れてい

た。「子どもは刺された。銃声はなに?」

「それは、リタの銃。銃床に小さな真珠が埋め込まれた銃。レインコー

トのポケットに入れていた。カーニバルの電気が消えて、暗闇を歩くの

が少し怖かったから。一度も使ったことはなかった。手をポケットに入

れて歩いていて、暗闇で子どもにつまづいたとき、暴発した」

「ケガは?」

「なかった、火薬の爆発でも。弾は、倒れた先の地面に当たって、レイ

ンコートのポケットに穴があいただけ。もう、つまらない質問はやめて、

彼女を連れて行け!」

オレは戻って、ホーギーから鍵を受け取った。

「準備は、リタ?」

「オーケー」と、リタ。「エ、エド、レッツゴー!」彼女の声は少し震

えていたが、それほどではなかった。

◇

雨は、細かい霧になって、フロントガラスをおおい、ワイパーがせっ

せと拭き取るそばから、また、おおった。ワイパーの弧の外側は、くも

りガラスのように不透明で、古いセダンの左右や後方の窓もそうだった。

小さな四角の空間にオレたちだけの世界が広がって、濡れて暗い外の世

界とは切り離され、フロントガラスのワイパーの弧の範囲からしか見る

ことはできなかった。

オレの隣には、きれいな娘がいたが、なんの意味もなかった。それは、

運転に全神経を集中させていたからだ。前方の道路を照らすヘッドライ

トに、いきなりカーブが現われて曲がりくねっていたりするアスファル

トを、車を走らせるのがやっとだった。

しかし少しして、いったいなんでこんなに急いで運転しているのかと、

疑問に思った。アクセルから足を離し、ゆっくり走らせた。

オレは、隣の娘に笑い掛けた。彼女も笑いを返して、言った。「なぜ

そんなに急ぐのか、不思議に思っていた」

彼女は近づいて、オレは腕を彼女に回したのは、自然に思えた。自然

でないにしても、ステキに感じた。

車を道路脇に寄せて、止まった。すぐに、ワイパーも止めると、ワイ

パーの弧も霧雨におおわれて、完全に外の世界と切り離された。車の中

の小さな四角の空間が、オレたちだけの小さな四角の宇宙だった。

オレは体を向けて、彼女を見た。雨でほとんど化粧が洗い流されてい

ても、きれいだった。目は、少し霧のかかったライトブルーだった。オ

レの目と合った。

「パスする、エド」と、彼女。

「ああ、大丈夫」と、オレ。「別にいい」

「それは、あなたが好きだから、エド」

オレは笑った。「いい理由だ」

「そして、あなたを好きでいたいから。バカらしく聞こえるかもしれな

い、しかし━━━見るのはやめて、エド!泥だらけだし、ひどい顔して

る」

「そうは思わない」と、オレ。「ぜんぜん違う」

「そう、でも見るのはやめて!」

「オーケー」と、オレ。前かがみになって、フロントパネルの小さなラ

イトも消した。「これで、なにも見えない。満足?」

「点字を使わないかぎり━━━すまない、エド」

「すまないって、なにが?」

「つまらないこと言ったこと。先週、カーニバルに来てから、ずっとデ

ィフェンシブになっていて、カーニバルの男たちといったら━━━しら

みみたい」

「みんなじゃない、叔父のアムもホーギーもいるし」

「ホーギーのことを言ってるんじゃない、彼は、わたしの叔父のような

もの、ほんとうの叔父でないけど、彼は、わたしの両親とは知り合い。

奥さんのマージも母の友人で、カーニバルの仕事は、彼が紹介してくれ

た。とにかく、ホーギーとマージは、いい人でよくしてくれる」

「ああ」と、オレ。「オレもマージは好きだ」

「それに、あなたの叔父、今夜まで会ったことなかった。どんな人?」

「アンブローズハンター」と、オレ。「呼ぶときは、アムだけ、そうで

ないと、ヒザまずかせられる。アムは、世界で一番いいやつ!それだけ」

「わたしも彼と知り合いになりたい」

「そうなるさ」と、オレ。「ほかにもいいやつはいる。リーケイリーは、

サイドショーのマジシャンをしてる。ジャズは好き?」

「ええ」

「ケイリーは、ポータブルプレイヤーを持っていて、なん枚かいいレコ

ードも。いつかいっしょに聞きに行こう!きっと、彼も好きになる。そ

して、オレが保証するが、言い寄られることはない」

「なぜ、ない?」

「なぜなら、そう」

「こう?もしも彼がしていたら、あなたもしてるかもしれない?」

「とにかくしない、どちらも」と、オレ。「しないのは、なぜかという

と、うう、パス!あんたの推測が近い!とにかく、彼はいいやつで、あ

んたも好きになる!」

「オーケー、いつか、彼のレコードを聞きに行こう、しかし、そのほか

のカーニバルの連中といったら━━━」

「たぶん、悪い面ばかり見たんだと思う、リタ!カーニバルのモラルは、

聖書地帯の長老教会のモラルとは違う。しかし、雑踏にいたら、背中の

シャツの破れてるところしか見せない、それは、後ろから見られてると

思わないから」

「うむむ、あなたが正しいかも」

「そうさ、正しい。偏見を捨てて、判断してほしい!彼らが見せようと

するやり方で、物事を見ようとしている、それに沿って。彼らは、正直

なふりをして、実は、不正直なのさ」

「つまり、お客には、公平さはいらない、ということ?」

「少し違うが、そんなところだ」

「それを信じる、エド。いつか、お客になる。金持ちの。ずっと貧乏で

いるつもりはない。そんなふうに育ったが、それは豊穣でもあった」

彼女がそう言ってるとき、そこには少し、荒々しいなにかがあった。

「考えられる?」と、彼女。「わたしが金鉱堀りだと?実は、そう」

「すばらしい!」と、オレ。「そう、あんたは金鉱堀りさ。別に興奮す

ることじゃない。頭をオレの肩に乗せて、リラックスして!」

彼女は少し笑い、頭をオレの肩に乗せた。「あなたは愉快、エド!あ

なたが好き。金持ちだったら、ダンスを見せてあげたい。しかし、そう

でないんでしょ?」

「オレは、19ドルあるし、トロンボーンも持っている」と、オレ。

「自分では金持ちだと思ってる。それから、いいスーツを買った。まだ、

着てないが、クールになれると思う。このレインコートの下に着てるも

のは、上下の下着だけ。事件が起こったとき、オレは眠っていたので」

「わたしもそう、眠っていて、起きて━━━へ行こうとした。カーニバ

ルではなんて?」

「トイレ」と、オレ。「事件については、しゃべらないでいい!忘れさ

せるために連れて来たので」

「もう、大丈夫、エド。心配しないで!1分くらい、少しヒステリーに

なっていた、そのことは話したくない」

「オーケー、それなら、なにをしゃべろうか?教えて、トイレに行くと

きは、いつも銃を持って行く?」

「もちろん、違う。バカにしないで!電気が消えていて、懐中電灯が見

つからなかったから。暗闇が怖いの、エド、つまり、暗いところにひと

りでいると。今は、怖くない。

普通は、トレーラーでは眠れないので、ダウンタウンのホテルに室を

とってある。しかし、今夜は、ダーリーンにいっしょにいてくれと頼ま

れた」

「ダーリーン?赤毛の?」

「そう、彼女の夫のウォルターが、町から2日間来ていて、彼女は今夜、

気分がすぐれないから、いっしょにいて欲しいと頼まれた。彼らのトレ

ーラーで。1時間前くらいに目覚めたとき、懐中電灯が見つからず、ダ

ーリーンを起こしたくなかった。前に、ダーリーンが引き出しを開けた

とき、ウォルターの銃があるのを見ていたので、それを、持って来た」

彼女は、少し震えた。彼女の心は、ウォルターのトレーラーを出てか

ら起こったことに戻ってしまったと思った。彼女に回したオレの腕を強

めにして、言った。「もう、思い出さないでいい、リタ!」

「大丈夫、エド、もう全部話した。寒いことのほかは。あなたの着てる

ものよりもっと少ないから、凍えそう」

「州警察のパトカーが来て」と、オレ。「駐車違反で捕まったら、いい

見世物になる。それに警察は、もうカーニバルには着いていて、オレた

ちがいないから怒ってるかもしれない。もう戻る?」

「ええ」

「大丈夫というのは、確かだ。明るい顔をして?」

「ええ。エド。キスして、1度だけ、ステキに。そしたら、戻る」

オレは、キスした。1度だけ、ステキに。かなり、ステキだった。オ

レを少しゆすぶった。そのような感覚は、まったく予想してなかった。

オレは、ささやいた。「戻るけど、いい?」

「いい、エド、どうぞ」

「オーケー」と、オレ。「しかし、いつか、たぶん」

「いつか、たぶん」

オレは、イグニションキーを回し、エンジンをかけた。フロントガラ

スのワイパーが、また、動き出した。行ったり来たり、不規則に、酔っ

ぱらったメトロノームのように。オレも少し酔いを感じた。

そしてふたたび、ヘッドライトが照らす真っ黒な曲がりくねった道を

運転することに集中しなければならなかったので、帰り道は、なにも話

さなかった。

2

カーニバル一帯は、もっと明かりが増えた。発電機は直ってなかった

が、オイルランプやカーボンランプが捜し出され、要所要所に吊るされ

た。それは、いくらか不気味だった。明かりが置かれた場所が、暗闇と

びくびくするものとのあいだだったからだ。

ホーギーのトレーラーの中にも、明かりはあった。車を返しに行って、

バックでゆっくり駐車スペースに停めようとしていると、アムがトレー

ラーから出て来た。彼は車のドアを開けて、言った。「ハイ、キッズ、

月はどうだった?」

「明るく輝いていた」と、オレ。「ステキだった」と、リタ。「うまく

行ってる、アム?」

「すべて順調、警察は到着し、オレの説明で、状況を把握してもらった。

フリークショーのテントに調査本部を設置した。あんたにも顔を出して

もらいたいそうだ、ただ、2・3決まりきったことを訊かれるだけ」

「オレもいっしょに行く、アム?」と、オレ。「行かなくていい、エド」

と、アム。「リタは、このあたりをドライブに行かせたと、オレが言っ

たが、名前は言ってない。だから、エドは、静かに消えて、自分の寝床

へ戻れる」

オレは今、寒かったので、いいアイデアに聞こえた。レインコートは

外と同じように、中も濡れてベタついていた。

「サンクス、エド」と、リタ。「また、明日」彼女の手を1分間差し出

した。「ああ、明日」と、オレ。彼女が、フリークショーのテントに歩

いて行くのを見ていた。

そこに、1分間、震えながら立っていたが、オレたちの就寝用テント

に戻った。また、からだをふいて、簡易ベッドにブランケットを2枚敷

いて、その上に横になった。

眠かったが、アムが戻って着替え始めるまで、眠らなかった。「ハイ」

と、オレ。起きてることを伝えた。

「リタは気に入った?」と、彼。

「彼女は、いいね」

「あまり、情熱的には聞こえない。それとも?とにかく、あまり夢中に

ならないように!彼女は、すぐ忘れるタイプだ」

「うう」と、オレ。「自分でそう言ってた。オレが金持ちだったら、遊

んでもいいそうだ」

アムは、頭をゆっくり振って、言った。「それは、危険、キッド。彼

らが正直になったら、危険」アムが本気で言ってるのかそうでないのか、

声からでは判断できなかった。

「それなら」と、オレ。「不正直だったら、危険じゃない?」

「そういうわけでもない」アムは立ち上がり、カーボンランプの外に出

た。それから、簡易ベッドに跳び込む音がした。

「子どもは、誰だった?」と、オレ。

「子どもって?」

「もちろん、殺された子、カーニバルにいた?」

「そうだった」と、アム。「説明するのを忘れていた。あれは、子ども

でなかった、エド。小人だった」

オレは、体を起こして座った。小人、それの意味するのは、ひとりだ

った。カーニバルに小人はひとりしかいなかった。

「あれは、メジャーだったと?」と、オレ。

「いや、だれも知らなった。その小人は、カーニバルにいなかった、エ

ド。ここにいるだれも、前に彼を見たことがなかった」

1分間、オレは、アムが冗談を言ってるのかと考えた。意味をなさな

かった。カーニバルにいない小人が、ナイフで殺され、フリークショー

のテントで裸で死んでいる。カーニバルのだれも知らない小人。

ファンタスティックに聞こえた。しかし、アムはそのようなことでオ

レをからかったりはしないことを、知っていた。

「彼の服は?」と、オレ。「服は見つかった?」

「いや」

「じゃ、どうやって?」

「それはオレたちと関係のないこと」と、アム。「警察が心配すること」

「ああ」と、オレ。また、横になった。しばらくして、眠りに落ちた。

◇

つぎの朝、早く目覚めた。なぜかは分からない、早く目覚めただけ。

考えたが、また、眠ろうと思わなかった。アムは、いつも、考えること

は危険だと言っていた。彼のお気に入りのテーマのひとつだ。考えるこ

とは、酔っぱらうことより悪いが、マリファナを吸うほど悪くはない。

そのあいだのどこか。もちろん、そうはっきり言ったわけではない。

服を着た。もっともいいスーツを。なぜだか分からない。アムは、ま

だ起きてなかった。

外は、どんよりとしたグレーの空だった。しかし、雨は止んでいた。

朝早くても、暑かった。風がまったく無く、テントの布は、空と同じグ

レーの石から削り出された彫像のように掛かっていた。

オレたちのテントの前の水びだしの芝生の上に立って、なんのために

早く起きたのかと考えた。それは、たぶん、考え続けるためだ。

泥で汚れないように、ズボンのすそを折り返して、中央広場の方へ向

かった。メリーゴーランドを過ぎると、数人の男たちが、トラックから

泥をそり落していた。ほかには、だれも見えなかった。

オレは、ホーギーのトレイラーのある突き当りまで行った。マージは、

普段は早起きすることを知っていた。彼女がひとりのときに、リタの周

辺の話に持って行きたかった。

しかし、ホーギーの家に明かりはなく、だれかがいる気配がなかった。

ウォルターとダーリーンの楕円形のトレーラーもそうだった。リタは、

オレが寝たずっとあとにベッドに入ったに違いないので、起きてるとは

思えなかった。

中央広場に戻り始めた。水たまりに跳び込むかんじがしたが、したこ

とはなかった。高い柱の上に板の置かれた、ハイダイブのタンクのとこ

ろへ行った。見上げて、そこからダイブして、わずか4・5フィートの

水に跳び込むことを考えて、震えが来た。今まで、そこから跳び込もう

としたことはなく、一度、その夢を見たことがあっただけだ。

中央広場にまた戻ると、フリークショーのテントの前に見知らぬ男が

いた。広い台の端に座って、タバコを吸っていた。大きい男で、顔は無

口なかんじだった。警官のようにも見えた。近くで彼の靴を見て、警官

と確信した。

無口な警官でも、だれとも話せないよりはましだと思った。つまり、

彼が話したいなら。

「ハイ」と、オレ。「ハイ」と、高い音程の声。興味があるわけでなく、

熱心でもない、ただふつうの親しみで。オレは立ち止まった。

「警官?」と、オレ。

「見ての通り」と、彼。「みんなを喜ばせるために、服とかいろいろ変

えている」

期待よりいい返事だった。オレも広い台に座った。「進展はどう?」

「まったく、だめ、カーニバルの連中の協力のし方といったら━━━あ

んたもカーニバル?」

「そう、小人と聞いたけど、だれ?」

「知らない」と、彼。「それについては、だれも知らない。だれも聞い

たこともない。だれも見たこともない。だれも臭いをかいだこともない。

どうしようもない。フリークショーで誕生日スーツを着て死んだ奇妙な

やつ、だれひとりとして彼のことを知らない。そう言っている」

彼は、吸っていたタバコを濡れた芝生に落とし、くちゃくちゃのパッ

ケージから1本出して口にくわえ、ライターで4インチの炎を出して火

をつけた。

「それは確かにバカげて聞こえる」と、オレ。「しかし、オレは4シー

ズン、カーニバルにいるが、カーニバルにいる小人はひとりだけだ」

彼は、憂うつそうに、うなづいた。「みんなそう言う。楽しいゲーム

のあいだ、あんたはどこに?昨夜、あんたを見た記憶がない。それとも

会った?」

「自分のベッドにいた」と、オレ。「早目に寝た。銃声も聞いてないが、

叔父がテントに来てオレを起こして━━━」

「ちょっと待って」と、彼。「これを公式のものとして、あとの時間を

節約しよう」彼のポケットから、ノートと鉛筆を出して、身構えた。

「名前は?」

「エドハンター」と、オレ。「19、もうすぐ20.カーニバルには1

年くらいいる。叔父といっしょで、仕事も同じ。叔父は、アンブローズ

ハンター、ボールゲームコーナーをやっている」

「ああ、覚えてる。背が低く、太り気味」

「そして、頭がいい」と、オレ。「それが彼」

「彼と、ブースの裏のテントでいっしょに?」

「そう」と、オレ。起こされてから、下着の上にレインコートを着て、

アムの後に付いて、サイドショーのテントまで行って、死体を見たこと

を話した。そのあとのことは、少し跳ばした、オレがリタを連れてドラ

イブに行ったことは、アムは、まったく警察に言ってなかったので、ど

ちらも話せなかった。就寝用のテントに戻って、警察が来る前に眠った、

と言った。

彼はオレを見た、少しおかしそうなふうに見えた。「そのあとずっと

寝てた?」

「そう」

「今朝、起きてから、なん分?」

「長くない」と、オレ。「15〜20分」

「起きてから、だれと話した?」

「ひとりも」と、オレ。「一言も」

彼は、ノートをポケットにしまった。長いこと、オレのことを見てい

た。オレは、それが、特に好きになれなかった。見あきてから、言った。

「なんてこった!」自分にでなければ、特にだれにということなく。

それから、また、オレを見た。「あんたら、カーニバルの連中は、み

んな警察が嫌いだろ?」

それが、オレのガードを少しゆるめさせた。「たぶん、ほとんどは嫌

い」と、オレ。

「なぜ、嫌い?」

「そう、たぶん、法律に従うと、ほとんどの町で、オレたちの最大の売

りの興行ができなくなってしまうからだと思う」

「正直で、合法で、ちゃんとした興行が、警察に止められる?」

「そう━━━」

「見て!よく考えて!もしも法律がなんでも許して、だれも文句言わな

かったら、カーニバルはどんなものになるだろう?あんたのボールゲー

ムも、ギャンブルの境界ぎりぎりのごまかしゲームや3カードモンテの

ようになる。だましたり、客のオッズを積み上げたりして、銃でカネを

奪うようなものになる。舞台はストリップショーのようになって、背後

の小さなテントでは」

「だれが」と、オレ。「カーニバルの娘たちが売春婦だという考えを、

あんたに植え付けた?そんなことはない!」

「だから、法律がなんでも許したら」彼は中断した。「待って!そんな

ふうにオレを見ないで!あんたが今、付き合ってる娘がそうだと言って

るわけじゃない。とにかく、全部じゃない。カーニバルが困らせる女を

雇っているだろう、という意味。

そして綿菓子ブースは、空気の代わりにマリファナを売って、サイド

ショーでは、うう、もうやめよう」

「カーニバルが、法律が好まないものを宣伝するのは、みんなが欲しが

るからでは?あんたらの市民が?」

彼は、ため息をついた。「エド、もしも市民の大多数がギャンブルや

卑わいなものを好むなら、町にすでにあるはず。だれもそのために、カ

ーニバルへは行かない」

彼は、憂うつそうに、オレを見た。「あんたも警察が嫌い、だから、

ウソをついている」

「どういう意味?」

「オレたちが昨夜ここへ来る前に寝たと言ったが、ほんとう?そして、

今朝はだれとも話してなかった。しかし、それなら、なぜ、あんたに話

してないことを知ってる?小人で、子どもじゃなかったとか?どうやっ

て知った?オレたちがここに来て、引っ繰り返すまで、だれもそのこと

を知らなかった」

「うう」と、オレ。うんざりしながら。マヌケな自分にうんざりした。

「アムが帰ってきたとき、目が覚めて、彼が話してくれた」

「そう」と、彼。その通りで、信じているかのように。彼は、ハットを

頭のさらに後ろにずらした。「あんたは、殺された小人を知らない」

「知らない」と、オレ。彼の表情が変わり始めたのが見えた。「ちょっ

と待って!先取りしないで!オレは、彼の顔を見てない。しかし知らな

いのと同じこと。それは、オレはメジャーモウト以外の小人は知らない。

アムが、あれはメジャーじゃなかったと言ったから、つまりオレは知ら

ない」

彼は、うなづいた。「オーケー、エド。ただのルーチンだけど、昨夜

撮った写真を見せたい」ポケットから1枚の写真を出して、オレに渡し

た。

オレは受け取って、写真を見た。

ピンアップのような写真でなかった。やせた小さな死んだ顔だった。

目は開いたまま、前を見つめていた。顔は、背中にナイフが刺さるのを

知ってたかような表情をしていた。写真は、彼が横たわっていた場所で

正面から撮られていた。ただし、引っ繰り返されて、顔が上。頭の後ろ

は踏みつけられた芝生。

オレは写真を返した。「知らない」と、オレ。「彼を知らない。前に

見たことない」

「あと1つだけ、いい、エド?昨夜、なにか普段と違うことに気づかな

かった?いつものルーチンとか、おきてと違うとか」

「なにも」と、オレ。「カミナリで発電機が壊れた以外は。それは、毎

晩あることじゃない」

「そう」と、彼。「それについては、知っている。オーケー、エド、サ

ンクス」それは、解雇通知みたいに聞こえたが、どこかへ行こうという

気にならなかった。「ずっとここに?」と、オレ。「眠った?」

「一度だけ、少し。もう、話さないでいい、さもないと、あくびが出る。

小人のために世界が安全になるように、始める気もない。あんたの出店

は、いつ始まる?」

「ふつうは、だいたい10時」

彼は、大きな金色の懐中時計を出して、見た。「そのときまで、生き

てると思う。たぶん、そのあとも。だれも、オレの卵料理に砒素を入れ

なければね?」

「入れない方には賭けたくない」と、オレ。「料理のひとつは、2度失

敗した。じゃ、また!」

正面ゲートの方へ、ぶらぶら歩いて行った。彼の朝食の話で、なにか

食べたくなった。10時まで待てなかった。カーニバルの場所から、わ

ずか1ブロックのところに、終点のバス停があった。オレはそれに乗り、

すぐにバスは町に向かって動き出した。

バスに中で、彼がカーニバルについて、巧妙なひび割れを入れて来る

のにうまく答える返事をいくつか考えていた。うまい答えが見つかった

ときは、すでに手遅れだったようなことはよくある。

もうひとつ分かったことは、カーニバルの知識は、正しかったり間違

ったりするが、彼は、だめな警官ではないということ。そして、悪いや

つでもなかった。

◇

エバンスビルは、ダウンタウンでバスを降りたとき、考えていたより、

ずっと大きいことが分かった。シカゴのようでは、もちろん、ないが、

また、ルイスビルほど大きくさえないが、そこには、多くの交差点があ

った。カフェテリアで朝食をとり、靴の泥を取って、ピカピカに磨いて

もらった。そして、メイン通りをブラついて、いろいろ見て回った。

もう11時だったが、映画館は、まだ、どこも開いてなかった。それ

で、オレは、ブラつきながら、ウィンドウショッピングをすることにし

た。ミュージック店、紳士用装身具店、ランジェリー店でさえ。

しかし、どれもおもしろくなかった。ランジェリーでさえ、見ても心

に入って来なかった。考えまいとしていたものがあったからだ━━━死

んだ小人の顔。

しばらくして、自分に言った。オーケー、それについて考えよう。し

かし、すぐやめた。それは、あんたとは関係ないことだ。彼を知りもし

ない。それで安心できるなら、新聞を買って、読んだらいい。それがし

たかったことだろ?

それで、オレは新聞を買った。ちゃんと、その記事はあった。タイト

ルは、『カーニバルで小人殺される』

ホテルのロビーへ行って、座って、記事を読んだ。全部読んだが、新

しいことはなかった、そこにいた警官の名前以外は。警察署長はハリー

スタッフォード、刑事はアーミンワイス。その記事は、おもしろいと思

う人がいるかもしれない。

小さいのから大きいのに斜め継ぎにした、2枚の写真があった。小さ

い方は、死んだ小人の写真で、肩より上で、芝生に横たわっている、カ

ーニバルで警官が見せてくれたものと同じもの。大きい写真は、フリー

クショーテント内部をフラッシュで撮ったもの。死体が移動されてから

撮ったものだが、いつものXマークは、その場所にあった。ちょうど入

口を入ったところから撮られていて、なにもない舞台と芝生、テントに

柱が見えるが、それ以外はなにも写ってない。つまり、だれも写ってな

い。そのときまでに、警察がテント内から人を追い払ったか、写真係が

カメラを用意するまでに、カーニバルの人たちが死体を運び出したかの

どちらかだ。

最初のタイトルをまた見返した。『カーニバルで小人殺される』とて

もシンプルだった。そこは、小人にとって、殺されるにふさわしい場所

ではない?タイトルは正しくない。1語不足している。正しくは、『場

違いのカーニバルで小人殺される』となるべきだ。

その1語が、ふつうでない局面を示し、事件を風変りなものにしてい

る。

小人になったとしたら、世界はどう変わるか考えてみた。しかし、人

は自分を小人のように見ることはできない、とオレは思った。周囲のみ

んなが、巨人になる。だれでも、簡単につまみ上げられるし、2回で骨

を折れる。あるいは、ナイフを突き立てることも━━━

死んだ顔を見たときのことを思い出して、また、考えた。背中にナイ

フが刺さるのを知っていた。しかし、叫ばなかった、あるいは、だれも

彼の叫び声を聞かなかった。たぶん、だれか巨人が、背が2倍、体重が

4倍のだれかが、彼を持ち上げ、口を手でふさいで━━━

それ以上、考えたくなかった。それを心から追い出して、新聞の残り

を読んだ。ガソリンスタンドでホールドアップがあって、盗まれた。ど

の記事も興味が湧かなかった。

100マイル離れたルイスビルで、子どもの誘拐があった。ポーリー

化粧品会社のジェームズR・ポーリーの7才の息子が寝ているところを

誘拐され、ベッドに5万ドルの身のしろ金を要求するメモがピン留めさ

れていた。殺人と同じくらい卑怯な犯罪だ、とオレは考えた。そして、

小人を殺すことも。サイズで人を選んでない場合。

カルカッタで暴動があった。また、イリノイの州議会選挙で落選した

候補が、選挙不正と買収で捕まった。

最初に読みたいと思ったものをすべて読んだ。漫画欄も見た。それか

ら、映画の広告も読んだ。

また、雨になるのかどうか疑問に思った。もし雨なら、町にいるあい

だに映画を見れる。雨でないなら、戻ってアムの手伝いをすべきだ。

ロビーの窓のところへ行って、外を見た。通りの向こうの2つのビル

のあいだの空は見えたが、なにも伝えて来なかった。朝のあいだずっと

そうだったように、古い鉄の色だった。雲はなく、ただのグレーの平面

だった。月末まで雨にもなりそうだし、夏中ずっと雨がないかもしれな

かった。

くそっ!とオレは考えた。落ち着かなかった。なにかをしたいのだが、

なにか分からない。読者のあんたも、そういう気持ちに一度はなったか

もしれない。すべてが意味がないように見えるとき、心に引っ掛かって

いるものがなにか分からないときに。カーニバルに戻りたかったが、そ

うしたくもなかった。

回りを見渡して、もう正午かどうか、ホテルの受付のデスクの時計を

見た。15分過ぎだった。

受付のデスクで、鍵を渡しながら受付の男と話している娘がいた。う

しろ姿を見る限り、彼女は、エバンスビルで会える女とはまったく違っ

ていた。黄金の100万ドルに見えた。彼女の髪は金髪で、肩になびく

内巻きのショートヘアーだった。ふじ色のシルクのドレスを着て、モデ

ルのぴったりした水着のように、からだのラインに沿っていた。ルイア

ームストロングのトランペットのように、彼女は、この世界からは遠く

離れたどこかにいた。

窓の外を見ているふりをしながら、前から見てもうしろ姿と同じか確

かめるために、彼女が振り返るのを待っていた。

理解できる理由があったわけでなかった。オレは、ただのカーニバル

の若者で、ポケットには18ドルしかなく、名前はあるが、彼女の階級

レベルの人間ではなかった。言ってる意味は分かると思う。

どういうことかと言うと、ホテルのロビーは、かなりりっぱで、豪華

な家具があって、きちんと飾りつけされていた、彼女がそこに現われる

までは。彼女がそこに現われるやいなや、逆に、みすぼらしい安宿のよ

うに見えた。彼女は、オレに対しても、同じことをした。つまり、それ

までは、かなりいい服を着て、かなり見栄えもいい若者だったが、彼女

が現われたら、自分が、高校生のように感じ、いつも服のまま寝ている

ように見えた。

とにかく、それがオレが考えていたことだった。それから、彼女が振

り返った。オレは、2重の衝撃を受けた。

正面から見たら、たしかに彼女は、期待通りだった。1つを除いて。

彼女を知っていた。リタだった。

気づいてなかったが、たぶん、オレの口は開いていたに違いない。そ

んなふうに感じた。

彼女は玄関に向かって歩き始めたが、そのとき、オレを見て、笑い掛

けた。歩く方向を少し変え、こちらに歩いて来た。「ハイ、エド!」彼

女の声は、ほとんど、昨夜と同じだった。

オレは、なにかもごもご言った。

「ここに泊まっているって、なぜ分かったの、エド?」と、彼女。

「知らなかった」と、オレ。「雨になりそうで入ったが、雨にならなか

った。そう、なにか飲み物はお酒、あるいは別の?」

彼女は、少しためらった。「朝食はどう?あなたは食べた?」

「まだ」と、オレ。

ホテルのロビーを出て、コーヒーショップでコーヒーに、ドーナッツ

を食べた。テーブル越しに彼女を見た。まだ、信じられなかった。泥だ

らけの靴にくるぶし、すり切れたレインコート、ベレー帽の下にたくし

上げられた髪が、これほどの違いを生じさせられるとは思えなかった。

コーヒーを飲み終えてから、彼女は訊いた。「小人について、なにか

分かったことは、エド?」

オレは頭を振った。「新聞にもない。だれかさえ分かってない」

「しかし、すぐ分かるはず、小人の数はそんなに多くはないもの」

オレは、メジャーモウトと一度そのことについて話したことがあった

ので、答えを知っていたので、言った。「合衆国には、2千人、ほんと

うのミジェットが。一方、ドワーフは、5千人」

「違いは、エド?ミジェットはドワーフより小さい?」

「そう、たぶん。しかし、違いは大きさではない。ミジェットは、完全

に比例している。ドワーフは、頭が大きく、ふつうの人間とほとんど同

じ大きさ。そして、胴。彼らの胴は長く、とても短い足と腕を持つ」

「そう、それなら、ショーに出てるのは、ミジェット?」

「一般的には、そう。どのサイドショーも、ドワーフをミジェットとし

て見せたりはしない。しかし、いくつかのサーカスでは、ドワーフの道

化がいる。ミジェット一座のいくつかは、ボードビルや大きなカーニバ

ルショーで、ドワーフをコメディアンとしている。そこが、ほんとうの

ミジェットとの違い。なん人かのドワーフは、とてもいい道化になれる」

「コーヒーのお代わりできる、エド?」

「できると思う。昨夜19ドルあるって言ったけど、さらに、18ドル

加えた」

「エド!ほかの女に使った?」

「まだ。コーヒーだけなら、多くのカネがまだ使える」

「ふむふむ、それなら、コーヒーだけに。ドーナッツは1こだけでいい。

それにしても、すごい違い、エド」

「違いって、ドーナッツ?」

「違う、いい服着て、昨夜とは、まったく違って見える!」

オレは笑いをこらえられなかった。後ろにのけぞって笑った。もちろ

ん、オレはわけを話したが、リタも笑った。笑うと、彼女は美しかった。

笑いさえ美しかった。彼女はなんていい声をしているか気づかなかった

ことも、奇妙だった。

「昨夜は、ダーリーンといっしょじゃなかった?」と、オレ。

「いっしょだったが、トレーラーの代わりに、このホテルにいた。警官

の質問のあと、ダーリーンが起きて服を着た。ふたりとも、そこには泊

まりたくなかった。町に来て、わたしの室に泊まった。ダーリーンだけ

早く起きて、カーニバルに戻って行った。彼女の夫が今朝戻る予定だっ

たから」

2杯目のコーヒーを飲んでから、リタは自分の腕時計を見た。「カー

ニバルにいっしょに戻る?」と、彼女。「つまり、わたしは。その前に

銀行の用事があって、それは隣り!ここで待っていてくれたら、いっし

ょにカーニバルに戻れる?」

「オレも戻るから」と、オレ。「いいね、ここで待っている」

コーヒーで、実施、目が覚めた。2杯のうち、最初が1時間前の朝食

で、もう1杯は、待っているあいだに飲んだ。

カーニバルまで、ふたりでバスで帰った。彼女は、オレの18ドルを

守らなくてはならないと言って、タクシーに乗ろうとしたオレを止めた。

3

オレが戻ったとき、アムは起きて、服を着ていた。どこかから、かん

なくずを拾ってきて、ブースの前の地面にまいていた。

「ハイ、エド」と、彼。「町に?」

「ああ、早く目が覚めて、眠れなかったので。天気はどう見てる?」

「たぶん、小雨。しかし、いくらかビジネスになる。町から、大勢、マ

ークXを見に来る」

「新聞は見た?」と、オレ。

「いや、しかし、高校の数学で、Xは場所を表すということを思い出し

た。そして、警察は容疑者にYを使う」

オレはひるんだ。「今でも警察は、まだわかってない」と、オレ。

「町にずっといたなら、なぜ映画に行かなかった?」

「町で偶然、リタに会った。彼女が、カーニバルに戻るところだったの

で、いっしょに戻った」

「おお」と、彼。「気をつけろ、キッド!」

「昨夜、彼女をドライブに連れて行けと言ったときは、警告しなかった」

オレは、彼にニヤリとした。「とにかく、オレは安全だ。彼女は、オレ

を2度見ることはしなかった」

「あんたを直視するなら、1度でじゅうぶん!自分を過少評価するな、

エド!いい男とは言えないが、ロマンティックには見える。もうそろそ

ろ、女たちを追い払うために、野球のバットが必要になりそうだ」

「うう」と、オレ。「ほかに、新しいことは?」

なんのことか分ったらしい。「多くはない」と、彼。「ワイスは、少

し前にうろうろしていた」

「ワイス?」

「アーミンワイス、刑事。朝早く、エドと話したらしい」

オレは、うなづいた。

「やつは、かなりのくせものだ」と、アム。「昨夜戻ったときに、あん

たが目覚めていたかどうか知りたがった。オレは、あんたは目覚めてい

たと答えた。あんたが知り得ないことを知っていたから、あんたを問い

詰めたのでは?」

「そう」と、オレ。「オレが、彼が小人だということを知っていた。警

察が来る前に寝て、今朝だれとも話してないと言ったのに」

「そんなことじゃないかと思っていた。犯罪の容疑者にされかねない」

「オーケー、これからは、正直なままでいる。ついでに、ワイスは、カ

ーニバルの連中はみんな、窃盗団の一味だと思っている」

アムはうなづいて、かんなくずをまきに戻った。

「手伝う?」と、オレ。

「服は着替えた方がいい」

オレはテントで着替えたが、戻るまでに、彼は、する仕事はすべて終

えて、低いカウンターに座って、3つのボールでタイトな小さな円を描

いて、ジャグリングしていた。

オレもやってみたが、ほとんどの時間は、ボールを拾うことに費やさ

れた。「キッド」と、アム。そのときオレは、10回目くらいにボール

を落した。「あんたは、ジャグラーには向いていない。あきらめた方が

いい」

「なにが向いてるかな?」

「知らない、たぶん、トロンボーンでは?」

「いや」と、オレ。「なかなか思うように吹けない。すごくがんばれば、

なん曲かは吹けるようになる。しかし、ほんとうのプレイヤーのように、

演奏できるとは考えられない。だれかが誘ってくれれば、いっしょにや

れるが、しかし、自分で車を運転できない」

「多くのミュージシャンだってできないさ、生活のためさ」

「そうはなりたくない。うう、演奏は続けるが、それで食って行こうと

は思わない。あくまで、趣味としたい」

彼は、うなづいた。しばらくして、オレは、また、訊いた。オレにふ

さわしいのはなんだと思う?

「たぶん、あんたはエドハンターでいることが、ふさわしい。それ以上、

なにを?」

オレはそれについて考えた。「そこには、カネが出て来ない」

彼は、ボールのジャグリングをやめて、オレを見た。「カネが欲しい

のか、エド?オレたちは、なんとかやっている。いくらかあげることが

できる。いくら欲しい?50?100?」

オレは、頭を振った。「まだ、いくらか残っている。いいかな、アム?

しばらく、オレが必要でなければ、そのあたりを歩いて来る」

「いいよ」

オレは、入口ゲートを過ぎて、長いこと歩き回った。少しづつ人が入

り始めているが、多くはなかった。空は、まだ、今にも雨が降りそうだ

った。

刑事のアーミンワイスのことを考えている自分に気づいた。彼がカー

ニバルについて言ったことが、心に響いて、痛んだ。

いくつもの出店を、通り過ぎながら、見て回った。多くの出店につい

ては、彼の言ったことはかなり的を射ていた。今、通り過ぎた、シュー

ティングゲームのように。

(つづく)