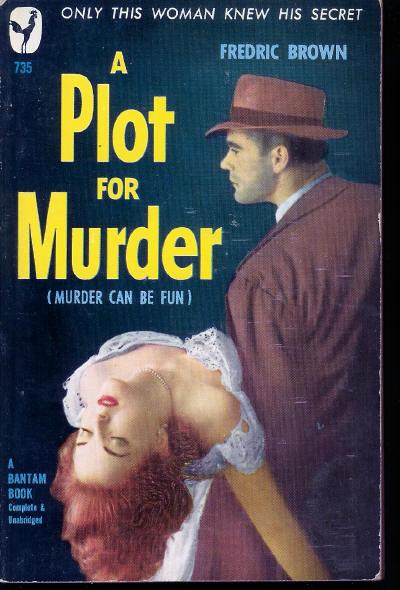

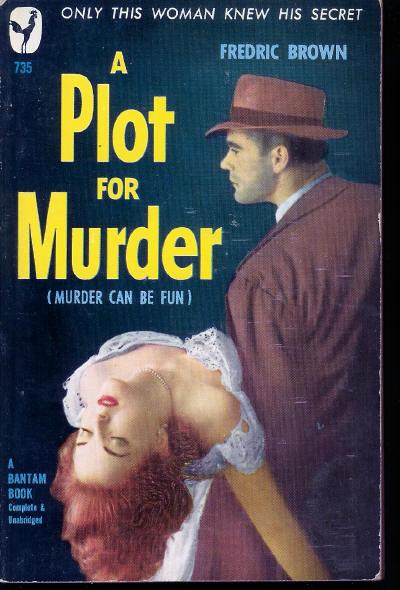

殺しのプロット

原作:フレドリックブラウン

アランフィールド

プロローグ

アメリカには、マスクをつけた男が、人々の関心を引かないで歩ける

通りは、わずかしかない。ブロードウェイ、マンハッタンは、そうした

通りのひとつだ。ブロードウェイでは、洗練されても純真に見える。

マスクをつけた男が、交差点近くに停めた車から降りて来た。ブロー

ドウェイの北50番通り。多くの人々が彼が車から降りるのを見たに違

いないが、問題にされなかった。警察でさえ、のちに、彼を車まで追跡

できたが、問題にされなかった。車は盗まれたもので、そのこと自体、

報告されたのは、数時間あとだった。

登場人物

ビルトレーシー:ラジオドラマ『ミリーの百万ドル』の作家。

ミリセントヒーラー:ビルの向かい隣りに住む女、ミリー。

ミリーメレトン:ドラマのヒロイン、ミリー。

ディニーン:ラジオのプロデューサー、ビルのボス。

レックス:ディニーンの飼っているドーベルマン。

エルシー:ディニーンの秘書。

ウィルキンス:ラジオのスタッフ、ディニーンの部下。

1

明るい赤の衣装は、12月ならまったく目立たなかっただろう。今の

暑苦しい8月の太陽の下では、偶然、通り過ぎるなん人かに好奇の目で

見られた。なん人かは、振り返ってから、彼の背中に宣伝用のプラカー

ドがないことを不思議に思った。確かに、彼は、宣伝用か、なにかを売

っていたに違いない。だれも、8月に暑いフランネルのサンクロースの

衣装を、宣伝用かなにかを売るためでなければ、着ようとは思わない。

サンクロースの衣装やマスクがまともでなくても、通り掛かりの者に

はどうでもよかった。ただのギャグだと知っていて、なにか愉快なもの

を捜しているのでない限り、興味はなかった。すぐに彼はドアの前で立

ち止まり、こちらを向いて、売り口上を始めるだろう。やがて、サンタ

クロース石鹸を売りたいのか、ジャガイモの皮がすぐむけて、ナイフの

いらないピーラーを売りたいのかが分かる。

しかし、サンク服の男は、宣伝のために立ち止まらなかった。歩き続

け、急ぐでもなく、自分がどこへ行くのか分かっている、ビジネス風の

足取りで。

ふりをしているのなら、完璧だった。緋色の服とまん丸の頬が、ほん

とうの背丈をごまかし、彼が背が低く、太っていると思わせるために、

胴の周りに枕を巻く必要はなかった。その後、警察は、彼とすれ違った

多くの者たちの中から、12人から意見を聞くことができたが、報告は、

互いに、細かい点で食い違っていた。多くの者は、彼は太っていて丸か

ったと言った。少数の者は、それとは違って、背が高く、枕がなければ

やせていたと言った。枕を巻いていた?

背丈:低いか高い。体型:太っているかやせている。目の色:不明。

目立った特徴:からかってる?

それが、警察が集めた意見をまとめたものだった。役に立ちそうもな

かった。しかし、足取りはつかめた。北50番通りから南50番通りへ。

そして、殺人のあと、南50番通りから北50番通りへ戻った。しかし、

スキップしないで、順番に見て行こう。

サンタ服の男は、南50番通りのビルに入った。エレベータで、3階

に上がり、廊下をオフィスまで歩き、アーサーD・ディニーンと書かれ

たドアを開けた。

室には、ドアのすぐ内側にレールがあった。レールの向こうのタイプ

デスクに、速記タイピストが座っていた。彼女は、目を上げて、入って

来たサンタ服を見た。目が少しだけ広がった。

「ミスターディニーンと約束がある」と、サンタ服。マスクをしたまま。

「あなた、うう」速記タイピストの目は、壁の時計からデスクのメモ帳

に移して、リンゴのような頬に笑いを浮かべて、言った。「名前は?」

誰も加われない、ひとりよがりの雰囲気で。

「ジョンスミス」と、赤服。「10時15分の約束」

そう、それがメモ帳に書かれた名前だった。彼はレールの外に立って

いたので、それを読めなかった。「ええ、ミスタースミス」と、デスク

の娘。「どうぞ入って」

彼は、レールのゲイトを通って、中のオフィスに続くプライベートと

書かれたドアに向かった。娘は、推理するように、彼を目で追った。変

わり者?だとしたら、心配はなかった。ボスが、自分で約束していた。

きのうの午後、電話があったことを思い出した。

もちろん、俳優なのだろうが、変わり者でなければ、なぜ衣装を着て

インタビューに来る?

赤服の男は、振り返らなかった。ドアを入ると、ドアは彼の後ろで静

かに閉まった。

中のオフィスのデスクにいた男は、顔を上げた。衣装を見て、言った。

「いったい?」

その声が終わらぬうちに、室の遠いサイドに、うなり声がした。大き

なドーベルマンは、開いた窓の日除けの下で丸くなっていたが、今、立

ち上がった。イヤな予感がした。お面の穴を通して見ていた目は、うな

り声を上げるイヌからデスクにいるグレーヘアの男へ向いた。マスクの

中の声が言った。「もしもイヌを殺されたくなければ、そいつに言え」

最後まで言い終わらぬうちに、彼の手にしたピストルが、指示を静かに

伝えた。ピストルにはサイレンサーが付いていたからだ。

デスクにいた男は、リボルバーのサイレンサーを見ても目を細めただ

けで、両手を静かに記録帳の上に置いていた。

「なにが欲しい?」と、彼。

「トラブルは好きじゃない」と、サンタ服。「最初の命令は、イヌにお

座り、なにをするか知らないが」すべきでないことを言おうとしている

かのように、急にしゃべるのをやめた。

ドーベルマンは、2本足を硬直させて、前に進み、うなり声が大きく

なった。休んでいるとき、スマートで美しかった。今は、狂暴で美しか

った。目は獲物をねらっていた。首の回りの短い毛は、黄金のたてがみ

のように首をおおい、険悪にまっすぐ立っていた。

足は、スプリングのように、デスクの男が首を回したときも、曲げら

れていた。「レックス」と、彼。しかし、遅かった。あるいは、イヌは

命令を勘違いした。そいつは跳び掛かった。

赤服が銃の引き金を引いたとき、こもったような爆発音、キャップし

たピストルくらい大きな音がした。空中を弧を描いて跳んで来たイヌを

避けるために、赤服は、横にステップした。イヌのからだは、厚いカー

ペットの床にドサッと倒れ、一度けいれんして、静かになった。

デスクの男は、跳び上がり、顔は怒りでねじれていた。「なんてこと

を!」と、彼。デスクの上にある最も重いもの、精巧な作りの銀のイン

ク入れをつかむと、赤服に投げるために肩の上で振りかぶった。同時に、

助けを求めて叫ぼうとして、口を開けた。

しかし、2回目のサイレンサーのこもったような爆発音がして、投げ

ることと叫びを止めた。グレーヘアの男は、デスクの上に前向きに倒れ、

左目のすぐ上の額に穴が開いた。銀のインク入れは、スイベルチェアの

横のカーペットにできた黒のプールの中心に落ちた。

冷静な繊細さをもって、サンタ服は、2度撃ったピストルをポケット

に入れた。物音が外のオフィスにも聞こえていると考えて大声で言った。

「ええ、ミスターディニーン、そのことには感謝している。しかし」そ

して、しゃべりながら、デスクを回って、落ちたインク入れを拾った。

それを逆さにして、残りのインクを落し、元に戻すと、慎重に布で包

んでポケットに入れた。

それから、ブラブラとドアの方へ戻り、少し開けてから言った。「グ

ッバイ、ミスターディニーン、申し出に沿えなくて、すまない。たぶん、

別の情報網では、いいアイデアが見つかるかも」

赤服は、中のオフィスに入ったときに脱いであった白の綿の手袋を付

けると、ドアノブを手袋の手で開けて、出る際に、ドアの両側ともに指

紋が残らないように手袋でこすった。

赤服は、外のオフィスを通り、なにもしゃべらずに速記タイピストを

過ぎて、自分の小さなアイデアが採用されなかった、威厳が傷ついたふ

りをして出て行った。

エレベータをパスし、階段を2段づつ走って降り、ブロードウェイの

人混みに出た。子どもが赤服を見て言った。「ママ、見て!サンタが」

すぐに、「シッ!」と黙らされた。

殺人現場からの帰りは、行きのときよりも、通行人の注意を引かなか

った。

◇

新聞記事で、『サンタクロースの殺し』と出たときは、一般大衆の興

味を引いた。しかし、だれも、ビルトレーシーほど、いまわしく感じた

者はいなかった。ビルは、午後遅く、新聞を買い、夕食に出る前に、2

DKの彼のアパートで読んだ。

2度さっと見てから、3度目は、ゆっくり読んだ。それぞれのワード

には重みがあって、背後の隠された意味を捜すように。最後に、新聞を

下に置いて、壁紙のあっさりしたパターン模様をしばらく眺めていた。

やがて、ここでは言えないようなワードを言うと、また、新聞を拾い上

げて記事を読んだ。

さっきの通りだったが、少し、違った。トレーシーが思いついた結論

は、外に出て、一杯やることだった。マイルドに酔うのではなく、しば

しば彼がやるように、気分良く、悪臭がするほどに酔う、うんざりする

ほどに酔うことだった。

なぜなら、アーサーディニーン、殺された男を知っていただけでなく、

殺され掛けたドーベルマンも知っていた。イヌは、弾が頭をかすったが、

回復する見込みだった。トレーシーは、ディニーンをどちらかと言えば

好きだった。レックスのことは、数回しか見たことなかったが、もっと

好きだった。6・7月前には、ディニーン氏に毎日のように会っていた。

いや、酔いたいという衝動は、知人が犯罪の犠牲になったからではな

く、ビルトレーシーが考えた、ドラマのストーリーがそのまま実行され

たからだ。

それは、単に、ナンセンスだった。

もちろん、意味があるから酔ったのではなかった。トレーシーにとっ

ては、2つのことは論知的に結びついていた。

彼の論理は、時とともに、奇妙な方向へ向いてしまうことがあっても、

あんたたちはトレーシーが好きになる。マイルドに酔っているとき、あ

んたたちがもっとも彼が好きになる。

酔ってないときは、少し彼は冷笑的に見える。しかし、強く彼を非難

できない。ソープオペラを書くには、聖なる冷笑さが必要だった。トレ

ーシーは、神聖さはなかった。一度訊かれて、自分は新聞記者くずれだ

と答えた。また、彼はこうも言った、彼が書いた『ミリーの百万ドル』

のようなソープオペラを規制する法律があるべきだ。その法律ができた

ら、ラジオ局は、ビルトレーシーのような脚本家を雇えなくなって、ま

た、自分は新聞記者に戻れる。

彼は、記者に戻れるのか?イエスでもあり、ノーでもある。資本主義

は、もともと、強制で成り立っている。『ミリーの百万ドル』を書いて

支払われた金額は、取材記者として働いていた給与の3倍だった。低い

地位に留まるには、強い意志がいる、給与が格段に違うからだ。

週400ドル、これが毎週なので、大きな報酬のために、低い地位に

は戻れない、ソープオペラは、ほんとうはなんなのか分かったとしても。

しかしいつでも、昼でも夜でも、あんたたちに訊かれれば、彼は喜んで、

ソープオペラは、ほんとうはなんなのか話してくれる。

「ラジオのマイルズストーンとは、なにか?その石を引っ繰り返したら、

その下にはなにが?そう、それは、ソープオペラだけが持つ特色。今ま

で一度も引っ繰り返されなかった石を、スポンサーが引っ繰り返したら、

視聴者の反応というセクションが現われる。それが放送されたら、あま

りに下品なため、一度も読まれることも聞かれることもなかった。

視聴者は、化粧品や石けんのような買い物はする。それと同じに、今

や、視聴者は自分たちに寄り添ったラジオ番組も視聴する。どんな番組?

際限のないシーンが続いて行く、そこに登場するのは、とても人の良い

キャラクターたちが、もしもキャラクターと呼んでいいなら、とても悪

い状況に苦しめられる、そのなんと悪いことか!

ソープオペラの脚本を書くことは、ヒロインがたどる運命を描くこと

によって、あんたたちを、目が覚めたままの悪夢に案内する。ヒロイン

は、地震にあったり、片思いや中傷メールに悩んだり、ギャングやスパ

イに捕まったり、殺されそうになったり、そのほかあらゆる災難に合う、

ほんとうにヒロインが望んでいるものを得られること以外。ラジオでは、

ヒロインは決して救われることはない。

あんたたちは、つまり、オレは、ヒロインをいつもあらゆる困難に合

わせる、最後のものから、救い出される前に、永遠に。ときどき、オレ

は、家事をしながら『ミリー』を聴いている女たちの意見を集約したい

と思う」

そう、それは、トレーシーがファンたちにしてあげたい、マイルドな

方のひとつだが、それでさえ、口には出せない。ときには、トルケマダ

に誓えるような、奇妙な新しいことを考えることもある。しかし、もち

ろん、トレーシーは、そうだとは認めない。

石を引っ繰り返せば、トレーシーは、(ファンでなくても)ミリーの

ことが好きだ。たぶん、それが、なぜ毎回の放送で、彼女が災難に合う

のかの理由になっている。辛くて厳しい状況を視聴者の望む通んでいる

ことが、脚本家を追い込むからだ。

フェアな観点からすれば、ソープオペラの仕組みは、過去の偉大な文

学の仕組みと、基本的には、同じだと認めるだろう。唯一の違いは、実

際のところ、『ミリーの百万ドル』と、たとえば、ホメロスのオデュッ

セイアでは、ユリシーズの苦難は、やがて終わるが、ミリーの苦難は、

終わることがないということだけだ。なぜなら、視聴者が望むことは、

それが永遠に続くことだからだ。彼女は、決して、幸せな結婚はできな

いし、解決することはなく、しかし死ぬこともできず、ずっとトラブル

を抱えている。それが、もちろん、ラジオドラマシリーズが、耳の肥え

た視聴者から害悪とみなされるほんとうの理由となる。始まりと終わり

のあるドラマでなく、あからさまなバカらしさに至るまで、ずっと続い

て行く。

◇

トレーシーのことに戻ろう。壁紙をずっと眺めてから、電話のところ

へ行って、ディニーンのオフィスへ電話した。

「ハロー」と、エルシーの声。

「トレーシーだ」と、彼。「新聞を見た。なにかできることは?」

「たぶん」と、彼女。とても疲れている声だった。「なにもない、ミス

タートレーシー。ウイルキンス氏が、今、来ている。彼を呼ぶ?」

「特に別に、いや、彼につないで!少し話したい。待って!その前に教

えて!午後の早い版の新聞を買って、今、読んだところだが、その後、

なにかあった?犯人が見つかったとか、なにか?」

「なにも、ミスタートレーシー!新しいことは、なにも。ちょっと待っ

て、ウイルキンス氏に代わる」

少しして、たしかに、ウイルキンス氏の声がした。

「はい?」と、ウイルキンス。

「ビルトレーシーだが、ミスターウイルキンス、前に会ったのを覚えて

る?そう、それは良かった。なにかできることがあれば、と電話した」

「それは、うれしい、ミスタートレーシー。番組は、もちろん続く。い

ろんな話の筋をたどってるところ、そう、続けるために。教えて!『ミ

リー』の続きは、いくつ書いてある?」

「3つ」と、トレーシー。ゲームを先取りしておいて良かったと思った。

「つまり、3つに、少し手直しすれば、使えるものが5つ。契約では、

オレに1週分を先取りだったが、きのう原稿を整理していて、それより

多くそろえた。クロフォードに手渡してある。それで、3日分は、済ん

でいる」

「すばらしい!ところで、ディニーンの家族に面識は?」

「親しくは、ない」と、トレーシー。「1度か2度、会っただけ」

「それなら、個人的に花を送らなくてもいい。こちらで番組スタッフか

ら花代を集めたが、あんたも2ドルくらい参加する?」

「もちろん!オフレコでいいなら、5ドルを追加して!明日、スタジオ

で返す」

彼は、受話器を置くと、少し汗をかいてるのに気づいた。もしも彼が、

こんなことをウイルキンス氏に言ったら、どんな反応をするだろう?

「聞いて、ミスターウイルキンス、伝えたいことがある。あの殺人は、

オレが計画した」

ウイルキンス氏に言おうとしたことは、『ミリー』の終わりに出て来

る話だった。もちろん、ほんとうの終わりではなかった。しかし、トレ

ーシー以外のだれかが、ミリーの運命を左右する。

トレーシーは、キッチンへ行くと、キャビネットからボトルを出して

グラスに注ぎ、冷蔵庫の炭酸のボトルで割った。この2つのボトルは、

捨て忘れたカビの生えたクラッカーを別にすれば、キッチンにある唯一

のストックだった。ふつうは、トレーシーはアパートのキッチンで、料

理をすることは決してなかった。少なくとも、料理をしようと思ったこ

とはなかった。しばらくは、ゆっくりすすっていたが、半分飲んでから、

残りは一気に飲み干した。2杯目のドリンクを作って、それを持って、

リビングルームで後ろに傾くモリスチェアに座った。

それは、もちろん、偶然の一致だと、自分に言った。

しかし、それは、ひどい偶然だ。警察に行って、言うべきだろうか?

もしもそうしたら、一級の変わり者と呼ばれるか、容疑者にされるのが

オチだ。あるいは、宣伝のためのギャグと思うかもしれない。あるいは、

ディニーンを殺そうとしていたとさえ考えて、裁判で疑惑を分散させる

つもりだと考えるだろう。

ディニーンを殺そうとする理由は?いや、ない、彼のボスであるとい

う以外は。

いい動機はないが、手段は?サンタクロースの衣装もサイレサー付き

ピストルもないが、持ってないことを証明するのは難しい。実際の犯人

は、もう、そうしたものをすべて処分してしまっている。

アリバイは?犯人は、今朝、10時を少し回った時間に現われた。そ

の時間は、まだ、耳当てをして、ベッドで寝ていた。ひとりで。正午ま

で起きず、1時まで朝食を食べに外へ出なかった。アリバイになるよう

なものは、なかった。

慎重に、きのうの夜7時以降の行動を、時間ごとにたどってみた。そ

の時間から、8時半まで、自分のデスクで書いていた。8時半に、酒を

やりに、階段を降りた。ジョーの店で、軽く一杯飲んでから、北へ数ブ

ロック行って、スタジオの2人の仲間と合流して、路地で最近オープン

したオアシスというファンタスティックな店で、しばらくしゃべり、ド

リンクを賭けてダイスをやって、1時半に家へ帰って、しばらく読書を

して、それから、ベッドへ入った。そして、正午まで眠った。

しかし、まったく、酔ってはいなかった。少し陽気だったかもしれな

いが、今、思い出せないようなことをするほど、酔ってはなかった。

事実として、実際は酔っていたとしても、後で思い出せないようなこ

とをしたり、言ったりすることは、決してない。なにかバカなことをす

ることはあっても、いつもかならず後で、その過程の詳細を思い出せた。

能力を過信するのではなく、個々の事例を思い出せることが楽しかった。

魂に訴えるようなものは書かなかったが、確実なものを書いて、自分

の生活をそれで支えた。

バスルームへ行き、薬キャビネットの電気をつけて、ガラスに顔を映

してみた。ふつうに見えた。ギアをむき出しにし始めるようには、見え

なかった。37才を1日でも越えているようには見えなかった。遅かれ

早かれ、酒を控えたり、そのようなふりを始めるだろうが、今は、この

8月の朝については、ガタが来ているようには見えなかった。

電気を消して、また、電話のところへ行った。だれかとしゃべらない

と、気分が落ち着かなかった。

しかし、だれと?ハリーバークは、町を離れていた。1週間ほど前に、

2週間の休暇を取って北へ行き、今もそこにいる。リーステンガーは、

車の中だ。ディッククレバーンは?ディックは、最近できた友人だが、

聞き上手で、チェスの腕前はかなりのもので、このことの答えを導き出

してくれるかもしれない、もしもだれかができるとしたら。

ディックの電話番号に掛けて、ディックが答えてくれることを望みな

がら、立ったまま、受話器をつかんでいた。静かな男、ディッククレバ

ーンは、しゃべり出すと仲間が寄って来る。『ミリーの百万ドル』のレ

ジナルドメルトン役をやっている。トレーシーが、彼のために特別に書

いたのだ。ディックの能力に合わせて、ディックなら楽にこなせるよう

に、もともとはディックは、マイクにしゃべるよりは、ステージで演技

する方が得意だった。

しかし、電話にはだれも出なかった。受話器を置いた。考えてみると、

ディックは今日は出番なので、まだ、スタジオから家へ帰る途中なのだ

ろう。

トレーシーは、外出するために、コートと着て、ハットをかぶった。

酒も飲まずに家に帰ったことを、思い出した。しかし、飲みに出掛ける

前に、ドアにノックの音がした。トレーシーは、ドアを開け、喜んで、

言った。「ハロー、ミリー!」

それは、『ミリーの百万ドル』のミリーではなかった。ミリーは、架

空のキャラクターだった。ミリーヒーラーは、架空でなかった。

ミリーヒーラーは、同じアパートの向かい隣りに住む娘だった。名前

が、マイルドに一致することが、まず起こらないことのひとつで、人生

を複雑にしている。

4か月前、トレーシーは、スミスアームズにアパートを借りたとき、

隣りの郵便箱に、ミリセントヒーラーという名前があるのを見たが、ビ

ルの名前かなにかだと思って、気にしなかった。

しかし、スミスアームズという名前は、ビルのドアの上にあって、中

に入る際にかならず目に入る。郵便箱から自分宛てのメールを出すとき

も、目に入る。今では、それが、新たな悩み事の1つになっている。

ミリーヒーラーの名前は、それとは別だった。彼は娘に好感を持って

いた。彼女は、コリーの子犬のように、フレンドリーだった。ある適当

な点までは。あんたも、彼女を好きになる。鼻がもう少し低くて、髪に

問題がなければ、テレビ映りも良いような大きなブルーの目をしていた。

笑うと口が広がり過ぎて、あるいは、彼女を知れば知るほど、サイズの

ことは気にならなくなり、口の大きさにも気が付かなくなる。

しかし、トラブルは彼女と知り合いになったときから始まる。彼女を

ミリセントと呼ぶのは不可能で、あるいは、それが彼女の名前だとは想

像もできない。彼女は、ミリーでなくてはならなかった。

トレーシーは、『ミリーの百万ドル』の原稿を座って書きながら、ミ

リーメレトンがミリーヒーラーと心の中でごっちゃになってることに気

付く。彼の想像の産物であるミリーメレトンが、なにかをし始めたり言

ったりすると、フレッシュなミリーも、し始めたり言ったりした。

そして、それが直ちに、原稿に結びつき、木の下からページを引っ張

り出すことができた、そしてまた、その繰り返し。ミリーヒーラーは、

明らかに、ソープオペラのヒロインのキャラクターとは別だった。ミリ

ーメレトンは、視聴者の望む苦難を背負って生まれたキャラクターだっ

た。苦難につぐ苦難につぐ苦難。しかし、ミリーヒーラーは、そう、彼

女は、ミリーメレトンのほとんどの苦難を笑い飛ばすことができた。

明らかに、ミリーメレトンの苦難をともにする視聴者は、ミリーヒー

ラーのような人生に向かうことを、決して許さないだろう。彼女は陽気

で、フレッシュで、ラジオのヒロインではあり得ないほとんどすべてを

持っていた。

◇

今、トレーシーは彼女に会えたのがうれしかった。ハットを取って、

1歩下がった。

「外出?」と、彼女。

「いや」と、彼。「つまり、イエス」彼はニヤリとした。「ちょうど、

その中間、外出するのか帰宅したのか分からない。とにかく、入って、

一杯やろう!」

彼女は入って、モリスチェアの肘掛けに座った。トレーシーは、また、

キッチンへ行った。ボトルの残りは、ちょうど、2杯分だった。かき混

ぜてから、リビングルームへ運んだ。

「バタン」と、ミリー。一口すすった。「昨夜盗んだタバコを返しに来

た。もちろん、同じものではないが、同じブランドでなるべく近いもの」

「昨夜、ミリー?」

「ええ、きのうの夜」ハンドバッグからタバコの箱を出して、デスクの

上に置いた。「ここで盗んだ。あなたが出掛けたあと」

「どういう意味、盗んだって?」トレーシーの顔は真剣だった。グラス

をデスクに置いて、立ち上がってミリーを見た。「ドアの鍵を掛けなか

ったということ?1時半に帰宅したとき、鍵はちゃんと掛かっていた」

彼女の目は、彼と目が合っているあいだに、大きく見開かれた。「ト

レーシー」と、彼女。「正直なところ、あなたの心が分からない、でな

ければ、そんなことは決して━━━そんなふうに見ないで!悪かった、

あなたがほんとうに心配してるなら。2度とそんなことはしない」

トレーシーは、グラスをまた置いて、デスクの端に座った。「聞いて!

ミリー」と、彼。「昨夜、妙なことがあった、つまり、今日。昨夜オレ

が書いたものと、今日実際に起きたことに、妙なつながりがある。ミリ

ー、あんたがここへ来て、なにかを盗んだと責めているのではない。あ

んたは、どこへ行っても歓迎される。しかし、あんたがここにいて、な

にがあったか話して!」

「トレーシー、なにか盗まれた?」

彼は、少しニヤリとして、安心させるように、笑った。結局、ミリー

があの殺人事件に、なんらかのつながりがあると考えるのは、まったく

のナンセンスだった。

彼は、声の音程を少し低くした。「これから、すべてを話すから、ミ

リー!胸のつかえを取って、スッキリしたい。最初に、あんたはここに

どのくらいいたか、なん時かも話して!オレは、ドアに鍵を掛けなかっ

た?」

「だいたい、8時半、トレーシー。正確には、分からない。フロの準備

をして、出掛けようとして、タバコが吸いたくなって、切らしているこ

とに気づいた。室内用コートを着て、あなたの室のドアをノックして、

1つ借りようとした。ドアを開けて廊下に出ると、あなたが乗ったエレ

ベータのドアが閉まるのが見えた」

「確認のために訊くけど」と、トレーシー。「ちょうど8時半に、オレ

は外出した?」

「呼んだけど」と、ミリー。「エレベータのドアが閉まって、あなたに

聞こえなかった。それで、タバコを切らしたままなので、もしもあなた

が鍵を閉めなかったら、1箱借りても、気にしないだろうと思った。デ

スクの引き出しに、1カートン入れてあるのを知っていたので」

「しかし、オレは、ドアに鍵を掛けなかった?」

「ある意味、掛けた。ドアノブのラッチは押してあったが、ドアがしっ

かり閉まってなかったので、鍵は掛かってなかった。それで、ほんの1

分だけ室内に入って、タバコをもらった。出るときは、ドアをしっかり

閉めたので、鍵が掛かった。それが、あとであなたが帰ったときに、鍵

が掛かっていた理由。なにがどうなってるのか分かった、トレーシー?」

トレーシーは、ため息をついた。長い一口を飲んでから、彼女をまた

見た。「もしも長く開いたままだったら、誰かがここへ侵入したかもし

れなかったが、それについては、かなり安心した。オレが出て、1分後

に鍵はしまった。帰るまで。見た?」

「見たってなにを?」

「いい?」と、トレーシー。「オレは原稿を書いて生活している。『ミ

リーの百万ドル』でないが、別の。タイプライターにページが挟まって

いる。たまたま見たことある?」

ミリーは、首の上が少し赤くなった。「ええ、1行か2行読んだこと

はある。悪気があったわけでなく、つい見てしまった」

「読んで、なんのことか分かった?」

彼女は、うなづいた。「ミステリーの概要だった」一瞬、口をすぼめ

てから、考えた。「男が出て来て、サンタクロースに偽装して、だれか

のオフィスへ行き、彼を殺し、あとでだれも犯人を特定できない。いい

トリックだと思う、トレーシー。好きなアイデア」

「だれか別の人に?」

「どういう意味?」

「今日の新聞は見た、ミリー?」

「朝刊を、しかし、多くは読んでない。見出しと、おもしろい記事だけ」

「それなら、午後の版を見て!」と、トレーシー。デスクにあった新聞

の1枚目を手渡して、2番目の記事を示した。

ミリーは、ゆっくりと、その記事を全部読んだ。顔を上げた。

「ディニーン」と、彼女。「あなたのボスね、トレーシー?」

「そう。聞いて、キッド!ここが重要な点。昨夜7時にこのアイデアを

考えた。それを知ってる人間はオレひとりだった。今、オレたちのふた

りになった。待って、あんたは原稿のことをだれかに話した?よく考え

て!だれかに一部でも話した?」

ミリーは、強調するように、頭を振った。「だれにも話してない、ト

レーシー!正直に誓う!」

「オレも話してない」

「しかし、トレーシー、ただの偶然の一致!ほかにはあり得ないわ!」

トレーシーは言った。「見知らぬ人の話だったら、ミリー、偶然の一

致だと思うが、だれかが知っていて、つながりがある。うう、まだ、偶

然の一致だとしか思えない。ほかになにがある?そろそろ外出して、忘

れよう!いっしょに来る?」ミリーは、そうした。

2

トレーシーは、酔っているのではないかと思った。知り合いでなけれ

ば、見た目で判断することはできない。自分の酒を、認識することはで

きた。ミリーの酒は認識することができない。30分前に見失った。し

かし、自分の酒を、認識することはできた。

(つづく)